প্রথম পর্বের পর…

ফুটবলে ফরমেশনঃ (পর্ব ২)

৪-২-৪ খেলতে থাকা ব্রাজিল দলটি কিন্তু হঠাৎ করে একদিনে গড়ে উঠেনি। এই ব্রাজিল দলটি গড়তে সময় লেগেছে দুই দশকেরও বেশি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ’৫০ এর দিকে ব্রাজিলের কস্তার উপর ভর করে তখন সান্তোসে শিখানো হত ৪-২-৪। আর সেই সুবাদে সান্তোসও ছিল অপরাজিত। পুরো বিশ্ব শাসন করত সান্তোস আর ব্রাজিল। আর এই জন্যই পেলেকে কখনো ইউরোপে এসে নিজেকে পরীক্ষা দিতে হয়নি। আপনি সমকালীন সেরা ক্লাব ছেড়ে নিজেকে প্রমাণের জন্য কেন অন্য কোন ক্লাবে যাবেন?

তা যায় হোক, এই ব্রাজিল দল ১৯৬৬ এ গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ে বিশ্বকাপ থেকে। ইউরোপের শারীরিক ফুটবলের কাছে তারা হেরে যায়। এই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড খেলে ৪-১-৩-২ ফরমেশনে। যেখানে নবি স্টাইলস থাকে হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে। আর মাঝের মিডে থাকে এলান, ববি আর মার্টিন। মাঝে ৩ জন মিড আর একটি হোল্ডিং মিড থাকায় ইংল্যান্ড দলটি দেখা যেত সব সময় মাঠে মিডে অতিরিক্ত সুবিধে পেত। বল ছাড়া অবস্থায় দুই প্রান্তের দুইজন মিড নবির সাথে মিডে যোগ দিত। এই দুইজন মিড বিপরীত দলের দুইজন ফুলব্যাককে ট্যরাক ব্যাক করত। আর ওই সময়ে ৪-২-৪ মিডের বিপরীতে ইংল্যান্ডের ৪-১-৩-২ কে মিডে সুপিয়ির দল বানিয়েছিল।

এইদিকে নবির উপর কোন অফেনসিভ ওয়ার্ক্রেট না থাকায় কোচ তাকে বলল শুধু ডিফেন্সে মনোযোগ দিতে। এর ফলে দুইটি সুবিধা হল, নবির ম্যান মার্কিং এবিলিটি কে কাজে লাগিয়ে কোচ যে কোন মুহূর্তে বিপরীত দলের খেলাতে বাধাগ্রস্ত করতে সমর্থ হল। আবার মিডে অতিরিক্ত খেলোয়াড় থাকায় বিপরীত দলের মাঝ খান দিয়ে আক্রমণ করাও বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিপক্ষকে ওয়াইড এরিয়া ছেড়ে দেওয়া হত। ইংল্যান্ডের লম্বা লম্বা ডিফেন্ডারদের জন্য ক্রস সামলানো তেমন কোন বড় বিষয়ই ছিল না। এই ধারনাটি মূলত আসে ’৬০ এর গ্রেট ম্যান ইউ দল থেকে। নাম্বার ৪ থাকে হোল্ডিং মিড হিসেবে আর ১০ খেলে স্ট্রাইকার হিসেবে। এইজন্য স্পেনে ক্রিয়েটিভ খেলোয়াড় মদ্রিচ আর মেসিকে নাম্বার ১০ বলা হলেও ইংল্যাডের নাম্বার ১০ হল রুনি, ওয়েন, ট্রেডি এরা।

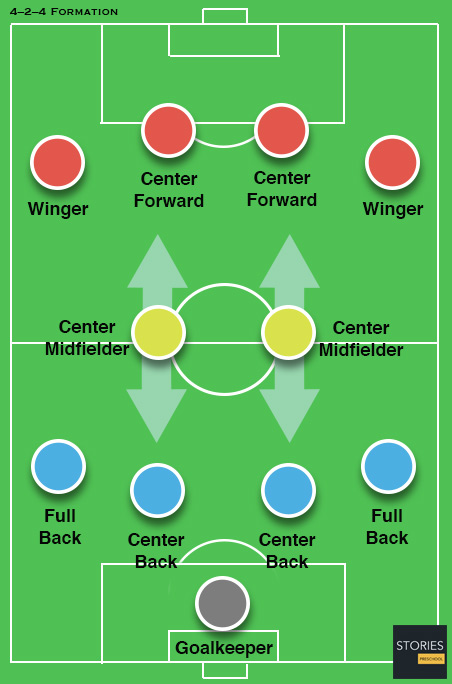

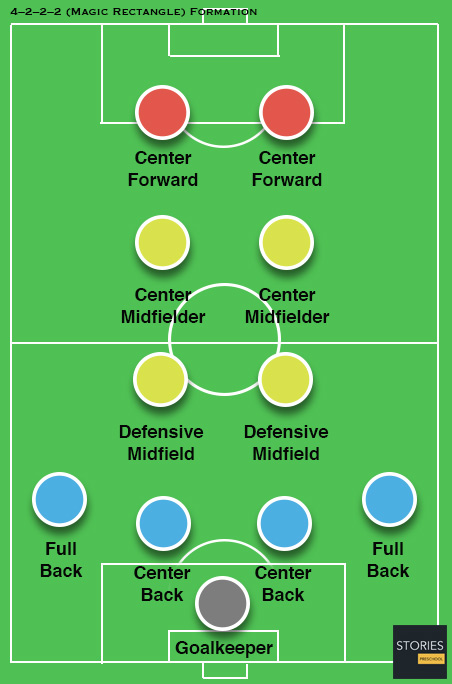

‘৭০ এ ব্রাজিল দলের কাছে বাকী দলগুলোর ব্যবধান ছিল অনেক। সুন্দর ফুটবল আর গতিময়তার কাছে হেরে গিয়েছিল ইউরোপের শারীরিক ফুটবল কিন্তু এর মধ্যে ২টি ধারনার জন্ম হয় যা প্রভাব বিস্তার করবে আধুনিক ফুটবলে। আর সেই দুইটি বিপ্লবকারী চিন্তা হল “কাতানিচ্চো” এবং “টোটাল ফুটবল”। দুইটি পরস্পর বিপরীত ধারণা কিন্তু তার পরেও কোন এক জায়গায় তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। আর সেইটা হল দুই ফরমেশনই চায় প্রতিপক্ষকে ধুমরে মুচড়ে জয় আদায় করে নিতে। কে জানত ’৭০ এর কাতানিচ্চোই ’৮২ তে ব্রাজিলের আরেকটি অনন্য সুন্দরকে ধুমরে মুচড়ে দিবে। ইতালির কাতানিচ্চোকে আটকানোর জন্য ব্রাজিল সেই ফাইনাল ম্যাচে ব্যবহার করেছিল ৪-২-২-২।

ফিরে যাই অতীতে। সময়টা ১৯৩০। জেনেভার কোচ ছিলেন সার্ভেট এবং অস্ট্রিয়ান কোচ হারপার। সার্ভেটকে দেখা যেত তার থেকে শক্তিমত্তায় এগিয়ে থাকা দলগুলোর ব্যাপারে সে দুর্বল ছিল। আর এই সময় এগিয়ে আসে হারপার। তার ধারনাটা ছিল, প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে আমরা প্রেশার এবজর্ব করব এবং ডিরেক্ট কাউন্টার মারব। সময়টা ছিল কাউন্টার এটাকেরও। ওই সময়ে সব থেকে জনপ্রিয় ফরমেশন ছিল ২-৩-৫। কিন্তু হারপার তার দুই হাফব্যাককে বলে ব্যাকলাইন কভার দিতে আর সেন্টার হাফ এবং ইনসাইড ফরওয়ার্ড মিলে ৩ ম্যান মিড সৃষ্টি করে। ফরমেশনটি হয় অনেকটা এই রকম ৪-১-২-৩। সেন্টার হাফের কাজ হল বিপরীত দলের দুই উইংগারকে আটকানো। আর যেহেতু দুই জন ম্যান অতিরিক্ত ডিফেন্স লাইনে থাকত তাই দেখা যেত অবস্থা এবং সাইড বুঝে কোন একজন উইং প্রান্তে ডাবল টিম করতে পারত আবার তাদেরকে ড্রিবল করে পাস করে গেলেও সমস্যা নাই। এর কারণ অতিরিক্ত একজন ফুলব্যাক এখনো ডিফেন্স লাইন কভার দিচ্ছে। তাই যেভাবেই হোক না কেন, আপনার ডিফেন্স অনেক স্টাবল অবস্থায় আছে। রাপান এর পর সুইজারল্যান্ড কোচ হয়ে আসে। ’৩৮ তার এই আইডিয়া দিয়ে সে ইংল্যান্ড এবং জার্মানির বিপক্ষে জয় তুলে নিতে সক্ষম হয়।

১৯৫০ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। সালেরিটানার কোচ ভিয়ানি কোন ভাবেই তার ডিফেন্সিভ সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। কোন এক সকালে ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়ে সে দেখে প্রথম নেটটা মিস হয়ে যাওয়ার পর কিভাবে তারা সেকেন্ড নেট দিয়ে মাছ ধরে। আর এর থেকেই সে ধারণা পায় ব্যাকলাইনে অতিরিক্ত একজন ডিফেন্ডার রাখার। আপনার প্রথমভাগের রক্ষণ ভেঙ্গে গেলেও পরবর্তী ব্যাক লাইন আপনার রক্ষণভাগ নিশ্চিত সুরক্ষিত করবে। তখন সে ইমপ্লিমেন্ট করে হারপারের রেখে যাওয়া ব্যাকলাইন থিউরি। সালেরিটনা কে সেকেন্ড লীগ থেকে প্রথম লীগে প্রমোশন করতে সমর্থ হন ভিয়ানি। আর এইটাই প্রভাব ফেলে ইতালির ফুটবলে। পরবর্তীতে সেইম সিস্টেম ব্যবহার করে ইউরোপিয়ান কাপ জিতেন এসি মিলান কোচ রোকো। কিন্তু ফরমেশনটিকে জনপ্রিয় করে ইন্টার কোচ হেরেরা। তিনি তার উইংগারকে দিয়ে ডিফেন্সিভ কাজ করাতেন। ফলে প্রতিপক্ষের জন্য গোল দেওয়াটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর তখনই এর নাম দেওয়া হয় কাতানিচ্চো। যার অর্থ হল “chain on a door”। এই ফরমেশন দিয়ে ইন্টার পরপর দুইবার ’৬৪ এবং ’৬৫ এ ইউরোপিয়ান কাপ জিততে সক্ষম হয়। কিন্তু ’৬৭ তে তারা হেরে বসে স্টিনসের সেল্টিকের কাছে। অল আউট ডিফেন্সের বিপরীতে স্টিনস সেট করে অল আউট এটাক। এই ম্যাচটি দিয়েই আবার প্রমাণিত হয় এটাক দিয়েই আপনি ম্যাচ বের করে আনতে পারবেন।

ফিরে আসি আবার বিশ্বকাপে। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা ইন্ডিভিজুয়ালি টপ পারফর্মার। তাছাড়া তারা সেল্টিকের ম্যাচ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তারা জানত অলআউট এটাক করে গেলে ইতালির কাতানিচ্চো তেমন কোন সুবিধে করতে পারবে না। তাদের দরকার এমন একটা সিস্টেম যেখানে ম্যান মার্ক করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আর এই সবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ৪-২-২-২। ব্রাজিলের ৪-২-২-২ সিস্টেম ব্রাজিলের সব প্লেয়ারকে মিডে টেনে আনে। আর এটি ক্রমশ ইতালির ম্যান মার্কিং সিস্টেমে সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। ব্রাজিলের এই ফ্লুয়েডিটির কাছে ইতালি হেরে যায় ৪-১ গোলে। কিন্তু রেখে যায় অনেক কিছু। ধারণা আসে জোনাল মার্কিং এর। যেইটা তারা কাজে লাগাবে এই ব্রাজিলের বিপরীতে ব্রাজিলের আরেক গ্রেট টিম ’৮২ তে।

এই দিকে ব্রাজিলের ফুটবল ইউরোপের একাংশের মন জয় করে নিয়েছে। তারা ডিফেন্সিভ খেলে জিততে চায় না। তারা চায় সুন্দরতম ফুটবল উপহার দিয়ে ম্যাচ জয় করতে। কিন্তু সুন্দর ফুটবল খেলতে গেলে আপনাকে বল ধরে রাখতে হবে আগে তারপর প্লেয়ারদের ইন্ডিভিজুয়াল এবিলিটির উপর ভর করে আপনি আক্রমণ করবেন। আর এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয় টোটাল ফুটবল। টোটাল ফুটবল হল ’৫০ এর হাংরেরীর পজিশনাল ফুটবল আর ব্রাজিলের সাম্বার সংমিশ্রণ। এই টোটাল ফুটবলের বেসিক কনসেপ্ট হল দুইটি

১। স্পেস রিকগনাইজেশনঃ আপনাকে বুঝতে হবে মাঠের কোন জায়গায় স্পেস পড়ে আছে। আর সে স্পেস আপনি কিভাবে আক্রমণ করার সময় কাজে লাগাবেন।

২। ফ্লুইডিটি অফ পজিশন: মাঠে আপনার কোন নির্দিষ্ট পজিশন নেই। মাঠের যে কোন পজিশনেই আপনি খেলতে সক্ষম।

টোটাল ফুটবলের ধারণা হল, আক্রমণ করার সময় আপনি মাঠকে বড় করবেন অর্থাৎ মাঠের ওয়াইড সাইড ব্যবহার করবেন আবার ডিফেন্স করার সময় চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব মাঠকে ছোট করার জন্য। ফলে যা হবে, প্রতিপক্ষ কম সময় এবং স্পেস পাবে পাস দেওয়ার জন্য। এই ধারণা থেকে পরবর্তীতে আসে হাই ডিফেন্সিভ লাইন। যেহেতু অফসাইড রুল অনুসারে শুধুমাত্র ২ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে সামনে। আপনি যদি হাই ডিফেন্সিভ লাইন ব্যবহার করেন এটি আপনাকে মাঠ ছোট করার সুবিধা দেয়। আর স্টাইকারদের টাইমিং দৌড়ের উপর তখন নির্ভর করতে হবে। এই হাই ডিফেন্সিভ লাইনকে ব্রাজিলের ’৭৪ অধিনায়ক মরিনহো পেরেজ বলেছিল “A donkey line”. কিন্তু এই ব্রাজিল অধিনায়কই যখন বার্সার হয়ে মাইনসের অধীনে খেলে তখন বুঝতে পারে হাই ডিফেন্সিভ লাইনের কার্যকরিতা। মাইনসই ছিল হাই-প্রেসিং লাইনের উদ্যোক্তা। ধারণাটি সে পায় আয়াক্সে তার কোচ রেনোল্ড থেকে।

৪-৩-৩ ফরমেশনে খেলা এই দলটি ছিল অনেক ফ্লুয়েন্ট আর কার্যকর। এটাকের সময় এই ফরমেশন হয়ে যেত ৩-৪-৩। মিল পান কি বর্তমান সময়ের কারো সাথে? হ্যাঁ আধুনিককালে খুবই প্রচলিত এটাকিং ফরমেশন।

কন্তে যেটাকে পুরো অন্য রূপে নিয়ে গিয়েছে চেলসি আর জুভেন্টাসের সমন্বয়ে। এই ফরমেশনের সব থেকে বড় সুবিধে ছিল প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন আপনার অতিরিক্ত একজন মিড থাকছেই। আর বল হারানোর সাথে সাথে ওই সময় পাসিং লেইন বন্ধ করার ধারণা ওই মুহূর্তে ছিল না। বরং আশে পাশের খেলোয়াড়রা খুবই এগ্রেসিভ প্রেসিং শুরু করে যেখান থেকে আসে আধুনিককালে ক্লপের গেগেইন প্রেসিং। এই ৪-৩-৩ ফরমেশনে ফ্রন্ট ৩ আপনাকে প্রেস করবে। আর হাই ডিফেন্সিভ লাইন আপনাকে মাঠ ছোট করতে সাহায্য করবে। এইজন্য দেখা যায় ৪-৩-৩ তে যে সব দল খেলে থাকে তারা খুবই এটাকিং মাইন্ডেড হয়।

কিন্তু এই ফ্লুয়েড টিমও হেরে বসে ’৭৪ এ জার্মানির হেরে না যাওয়া মানসিকতার কাছে। ঠিক যেভাবে গ্রেট হাংরেয়িয়ান দলটিকে রুখে দিয়েছিল সেবার ওয়েস্ট জার্মান। ২৪ বছর পরেও তারা তাদের সেই নিদর্শন রেখে যায়। মায়চের প্রথম গোলটি পায় নেদারল্যান্ডই তাও আবার জার্মান দলটিকে বল টাচ না করার সুযোগ দিয়ে। কিন্তু এটাকিং থার্ডে দুর্বল ফিনিশিং এই তাদের পরাজয়ের মুল কারণ। অন্যদিকে বেকেবাওয়ার, ব্রেইটনারদের দিয়ে গড়া জার্মান দল ছিল ফোকাসড আর ক্লিনিক্যাল। তাই ডাচদের অর্ধেক সুযোগ পেয়েও ঠিকই ম্যাচ বের করে আনে জার্মানরা। বর্তমানকালে এই রকম মানসিকতা আছে জিদানের মাদ্রিদের।

এইদিকে ’৭৮ও এই গ্রেট ডাচরা হেরে বসে আবার আর্জেন্টিনার কাছে। স্বৈরশাসকে উত্তপ্ততায় অনেকে কনসেপেরসী থিউরি খুঁজে পেলেও আমরা ফুটবলপ্রেমীরা সেদিকে যাব না। আমাদের কাছে ফুটবলের স্বাদ তার ট্যাকটিসে তার দর্শনে। আমার কাছে ’৭৮ এর আর্জেন্টিনা দলকে অনেক আন্ডাররেটেড লাগে আর কনসেপেরিসি থিউরির ভিড়ে মেনোত্তির মাস্টারমাইন্ড হারিয়ে যায় বললেই চলে।

ফাইনালে আর্জেন্টিনাও খেলে ৪-৩-৩ ফরমেশনে । তবে একটু ভিন্ন ভাবে। এই সিস্টেমটি মূলত ডেভেলপ করা হয় ব্রাজিলের ৪-২-৪ থেকে যেখানে নাম্বার ১০ ক্যাম্পাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নিচে নেমে এসে ৩ ম্যান মিড গঠন করতে এবং এটাকিং এ লিড দিতে। অন্যদিকে নাম্বার ৮ আরডিয়াস থাকে একজন ক্রিয়েটিভ বক্স টু বক্স মিড হিসেবে। গ্যালেগোকে দেওয়া হয় ডিফেন্সিভ ডিউটি। লুকে থাকে ফরওয়ার্ড লাইনে যে কিনা চাইলে পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবে ক্যাম্পাসের সাথে। লুকের আরেকটা বড় গুণ ছিল তার ফিজিক্যাল এবিলিটি। আর উইংগারদের প্রথমবারের মত স্বাধীনতা দেওয়া হয় কাট ইনসাইড করে ঢুকার। ফলে ফুলব্যাকরা গিয়ে উইংগারের পজিশন নিতে পারে। এই আর্জেন্টাইন দলে মূল ভিত্তি ছিল তাদের স্টাইল ছিল অনেক ফ্লুয়েন্ট। আর দুইজন বল উইনিং খেলোয়াড় থাকায় তারা যে কোন মুহূর্তে মিডে বল উইন করে দিতে পারত। মেনোত্তির এই ধারনার উপর ভর করেই মূলত বাকী দল গুলো ডাচদের ঘায়েল করতে থাকে। কিছু সময়ের জন্য আড়ালে চলে যায় টোটাল ফুটবল। তার ধারনার উপর ভিত্তি করেই আধুনিককালে মরিনহো গড়ে তুলে ৪-২-৩-১ ফরমেশন যা পেপের বার্সার বিপরীতে খুবই কার্যকর সিস্টেম ছিল। ফুটবলে ট্যাকটিক্যাল ব্যাপারটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মেনোত্তির একটা কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়, “A team is above all, an idea।“

এইদিকে তখন কাতানিচ্চোর শেষকাল চলছে। কাতানিচ্চোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসল জুভে লিজেন্ড জিওভানি ট্রাপোত্তি। ট্রাপোত্তি বিখ্যাত ছিল তার ম্যানম্যানেজমেন্ট স্কিল, মোটিভেশনাল স্পিচ আর ট্যাকটিক্যাল ফ্লুয়েন্সির জন্য। বিপরীত দলগুলো যখন শুধু কিভাবে আক্রমণ করা যায় এইটা নিয়ে ব্যস্ত। ট্রাপোত্তি তখন ব্যস্ত কিভাবে গোল না খাওয়া যায় তা নিয়ে। আর এই ধারনা থেকেই আসে “zona mista” যেখানে প্রতিপক্ষের কোন নির্দিষ্ট প্লেয়ারকে মার্ক করতে কাউকে জায়গা ছেড়ে উঠে আসতে হবে না। প্রতিটি প্লেয়ারের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট স্পেস। এই স্পেসের বাইরে গেলে সে অন্য জোনে অন্য প্লেয়ারের আন্ডারে পড়বে। সে কোথায় যাবে কি করবে এইটা দেখার বিষয় এই প্লেয়ারের না। এই জোনাল মার্কিং এ প্রতিটি প্লেয়ারের রেঞ্জ হল ৫ মিটার। তার মানে ৫ মিটারের বাইরে অবস্থানকারী কোন প্লেয়ার আমার অধীনে না আবার ৫ মিটারের ভিতর অবস্থানকারী সকল প্লেয়ারের রেস্পনসবিলিটি আমার। এটা অনুশীলন করানোর জন্য ট্রাপোত্তি বেছে নিয়েছিল রোপ ট্যাকটিস। ৫ মিটার দূরে দূরে দড়ি লাগানো থাকত যাতে খেলোয়াড়রা একে অপরের মুভমেন্ট বুঝতে পারে আর রেঞ্জ বুঝতে পারে। আধুনিককালে মাঠে খেয়াল করলে দেখা যাবে হাল্কা, গাড় ধরণের ঘাস দিয়ে মাঠ বানানো হয়। আর সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে এটা করা হয় যাতে খেলোয়াড়দের বুঝতে সুবিধে হয় কে কোন রেঞ্জ কভার করবে।

জোনাল মার্কিং এর সব থেকে বড় সুবিধে ছিল, ৪-৩-৩ তে কোন স্ট্রাইকার ডিপে নেমে এসে খেলা বিল্ড করতে চাইলে তার পিছন পিছন ডিফেন্ডারের ফলো করার দরকার পোরল না। ডিফেন্ডার জানে সে তার রেঞ্জের বাইরে চলে গিয়েছে। যে জোনে গিয়েছে সে জোনের খেলোয়াড় তাকে কভার দিবে। এর ফলে ডিফেন্সিভ শেইপ হল স্টাবল আর কোন ভাবেই ব্রেক করা পসিবল না। এরমধ্যে যদি আপনি বিপরীত টিমের ক্রিয়েটিভ প্লেয়ারকে ম্যান মার্কিং করাতে পারেন তাহলে তো সোনায় সোহাগা। বিপরীত দলের সব এটাকিং অপশনই বন্ধ। মূলত এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয় ১-৩-৩-৩ ফরমেশন। যেখানে ইতালির ব্যাক লাইন কভার দিত জুভে এবং ইতালির অধিনায়ক সিয়েরা যে একাধারে ডিফেন্ডার, লিবেরো আর ক্রিয়েটিভ মিড। পরবর্তীতে ট্রাপোত্তির ৪-৩-৩ ফরমেশনকে ভেঙ্গে আধুনিককালে ব্যবহৃত হয় ৪-৪-২ ফ্ল্যাট ফরমেশন। ফার্গির সব থেকে প্রিয় এবং কার্যকর ফরেমশন ছিল এটি । বর্তমানকালে সব থেকে ইফেকটিভলি এইটা ব্যবহার করতে পারে জিদানের মাদ্রিদ।

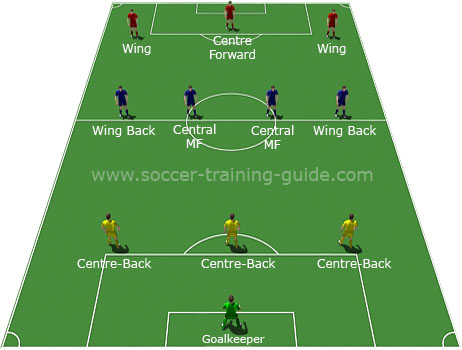

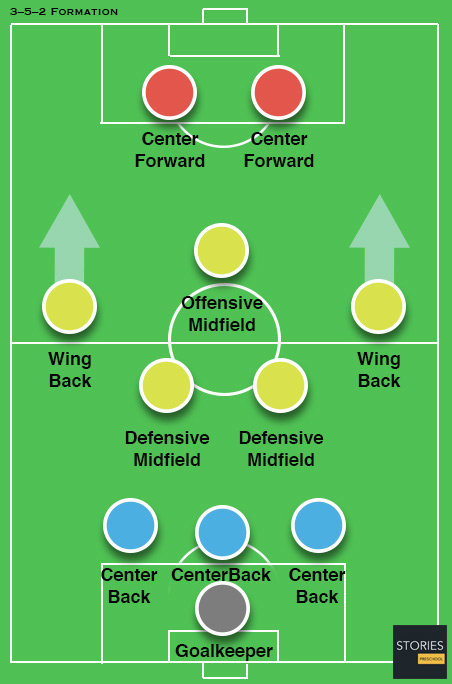

মজার ব্যাপার হল, ঠিক সেইম ধারনা নিয়ে ’৮২ তে জার্মানিও খেলে তবে একটু ভিন্ন ভাবে। তাদের ফরমেশন ছিল স্ট্রেইট ৩-৫-২ যেখানে ডিফেন্সিভ শেইপ থাকবে ৫-৩-২ অবস্থায়। দুই ফুলব্যাক কভার দিবে ডিফেন্স লাইনকে। এইবারের চেলসিকে কন্তে যে ধারণাতে খেলিয়েছি একই ধারনাতে খেলানো হয়েছিল জার্মানিকে। কিন্তু এই জার্মানির মূল সমস্যা ছিল তারা এটাকের জন্য পুরো ডিপেন্ড করত তাদের মিড রুমনিগের স্কিলের উপর। আর এই জায়গায় তৎকালীন ইতালিয়ান কোচ এঞ্জো ছিলেন অসাধারণ। ইতালির জোনা মিস্তা রুমিনিগেকে কোন স্পেসই দিল না কাউন্টার এটাক করার জন্য। ইতালি এক প্রকার ৩-১ উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে যায়।

ব্রাজিল তখনো তাদের ৪-২-৪ থেকে নতুনভাবে ডেভেলপ করা ৪-২-২-২ নিয়ে খুব খুশি। তাদের হাতে আছে সক্রেটিস, জিকোর মত ক্রিয়েটিভ মিড। তখন কে জানত, ইতালির হাতেই তাদের স্বপ্নের মৃত্যু হতে চলেছে। ’৭০ এর বিশ্বকাপে ইতালি যে ভুল করেছিল এইবার তার শাপমোচন করার সময়। ১-৩-৩-৩ তে ইতালির ফুলব্যাক জেনতাইলকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রাজিলের ক্রিয়েটিভ মিড সক্রেটিসকে মার্ক করার জন্য। ইতালি ছিল পুরোপুরি জোনাল মার্কিং কনসানত্রেইড অন্যদিকে ব্রাজিল দলে এই সবের কোন ধারনাই ছিল না। আর তাদের এই বিশ্বাসকে ভয়াবহভাবে ভেঙ্গে দেয় ইতালির ডিটারমেইনস্টিক গেইমপ্লেইন এন্ড পিউর কাউন্টার এটাক। শেষ পর্যন্ত ইতালি ৩-২ গোলের ব্যবধানে ম্যাচটি জিততে সক্ষম হয় যেইটি এখনো বিশ্বকাপ ফুটবলের সব থকে রোমাঞ্চকর ম্যাচগুলোর মধ্যে অন্যতম।

‘৮২ তে জার্মানি বিশ্বকাপ হারলেও তাদের ৩-৫-২ ফরমেশন প্রভাব রাখে অন্য কোচদের চিন্তাধারায়। আর সেই ধারা থেকে উঠে আসে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ বিলার্দো। বিলার্দো বুঝতে পেরেছিল ৩-৫-২ সিস্টেম তখনি কার্কর যখন আপনার হাতে এমন একজন প্লেয়ার থাকবে যে কিনা ক্রিয়েটিভ মিড আবার গোল করতেও সক্ষম। তার হাতে ছিল ওই সময় সেরা প্লেয়ার ম্যারাডোনা। ম্যারাডোনাকে সেন্ট্রাল মিডে রেখে সে গড়ে তুলে ৩-৫-২ সিস্টেম। যেখানে আধুনিককালের মত সে তার ফুলব্যাক দিয়ে বিপরীত দলের ফুলব্যাকদের মার্ক করত। আর ফুলব্যাকদের স্পেস কভার দিত সেন্টার হাফ। ম্যারাডোনাকে দেওয়া হল ফ্রি রোল। কখনো সেকেন্ড স্ত্রাইকার হিসেবে খেলত কখনো বা সে প্লেমেকার হিসেবে। আর ফাইনালে জার্মানি খেলে ইতালির রেখে যাওয়া ১-৩-৩-৩ সিস্টেমে। পার্থক্য তারা আনে মূলত ফ্রন্ট ৩ তে। সময়সাপেক্ষে, স্টাইকার নিচে নেমে এটাকিং মিডের রোল পালন করত আর ২ জন স্টাইকার পাশাপাশি থাকত গোল করার জন্য। বল পজিশন অবস্থায় তাদের ফরমেশন ছিল ৩-৪-১-২ আর বল ছাড়া অবস্থায় পজিশন ছিল ৪-৩-২-১। কিন্তু সমস্যা হল ওয়াইড প্লেয়ার মার্কিং এ। যেহেতু ৪ জন ডিফেন্ডারের বিপরীতে আর্জেন্টিনার ফুলব্যাক বারবার উপরে উঠে যাচ্ছিল। দেখা যায় দুই উইং এ আর্জেন্টিনা বারবার ২ বনাম ১ সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে সক্ষম হয়। আবার ম্যারাডোনার ফ্রি রোলের কারণে ব্যাপারটা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে জার্মানদের জন্য এতগুলো খেলোয়াড় মার্ক করা। ফাইনালটি আর্জেন্টিনা জিতে ৩-২ গোলের ব্যবধানে। ’৯০ তেও সেইম ফরমেশন সাজায় দুই দলই। কিন্তু জার্মানদের অপরাজেয় মানসিকতার কাছে তারা হেরে বসে ১-০ গোলে। তারা এই সময় যে কাজটি করে মূলত তা হল ম্যারাডোনাকে আর মার্ক করার দায়িত্বই নেয়নি। উলটো তাদের উইংব্যাকদের কন্ট্রোল করার জন্য সৃষ্টি করে ৫-৩-২ আর মার্কিং সিস্টেম থাকে জোনাল। ফলে আর্জেন্টিনার ট্যাকটিস ওইখানেই শেষ হয়ে যায়।

৫-৩-২ ফরমেশন; Source:http://football-formation.com

এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি কিভাবে আক্রমণাত্মক দলগুলো আস্তে আস্তে ডিফেন্সে মনোযোগী হতে থাকে। দলগুলো তখন ট্যাকটিক্যালি অনেক ইম্প্রুভড। ৭০-৯০ এই দুই দশকে ট্যাকটিক্যাল রিভুলেশন হয় অনেক বেশি। আধুনিক ফুটবলে সব প্রধান জিনিসপাতিই লুকিয়ে আছে এই ৭০-৯০ ফুটবলে। ম্যারাডোনার উত্থানও নতুন ধারণার জন্ম দেয়। এক দল চায়, একটি প্লেয়ারকে কেন্দ্র করে দল গড়তে অন্য দলের বিশ্বাস হল ঐকিক নয়, টিম ইউনিট হিসেবে খেলা। আর সে সব ধারণা কিভাবে আধুনিক ফুটবলে প্রভার বিস্তার করে তা নিয়েই হবে আমাদের শেষ পর্ব।

Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

terbinafine price – buy diflucan no prescription griseofulvin uk