রহস্য রোমাঞ্চ চলচ্চিত্রের গুরু আলফ্রেড হিচককের Vertigo (1958), The Birds (1960) বা টিম বোর্টন এর ডার্ক ফ্যান্টাসি Alice in Wonderland (2010), এবছরে ১৩ টি ক্যাটাগরিতে অস্কার নমিনেশন ও গোল্ডেন লায়ন জয়ী গুইলেরমো দেল তরোর The Shape of Water (2017) ও তার যুদ্ধবিরোধী আলোচিত ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র Pan’s Labyrinth (2006) এর কথাই ধরুন, এই চলচ্চিত্রগুলোতে কি উঠে এসেছে? শুধুই কি কল্পনা প্রসূত ব্যতিক্রমী চরিত্র, গল্প? না! তা ছাড়াও কল্পনাপ্রেমী দর্শকের কাছে তার নির্মাণগত কৌশলের কারণেও এই চলচ্চিত্রগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ডার্ক ফ্যান্টাসি ধর্মী এই সমস্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলো নির্বাক সময়ের অন্যতম চলচ্চিত্র আন্দোলন ”জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা”র গল্প, চরিত্র তথা নির্মাণ ভাষার দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ।

১৯১০ থেকে ১৯৩০ এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে জার্মানির চলচ্চিত্রে কিছু দর্শনকে ভিত্তি করে ডার্ক, অশুভ মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফ্যান্টাসিধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু, যা পারতপক্ষে আন্দোলন হিসেবে চলচ্চিত্র দর্শনে রূপ নেয়, যার নাম “জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা” ।

এক্সপ্রেসনিজম বা প্রকাশবাদ বলতে মানুষের বাইরের রূপকে তোয়াক্কা করে ভেতরকার অভিব্যক্তি যা অপ্রকাশিত থেকে যায় তাকে শিল্প চর্চার মধ্যমে প্রকাশ ঘটানো । মানুষের অশুভ আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার লিপ্সা, সমাজ বিরোধী মনোভাব, নিজস্বতা, সর্বোপরি মানব চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ভয়ানক দিকগুলোকে নিয়েই এক্সপ্রেসনিজম বা প্রকাশবাদ । এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকাশবাদের তত্ত্বগত দিক দিয়ে ফ্রেড্রিক নিচা, সিগমন্ড ফ্রয়েড ও সরেন কির্কগার্ড এর মতো দার্শনিকদের প্রভাবও অনস্বীকার্য ।

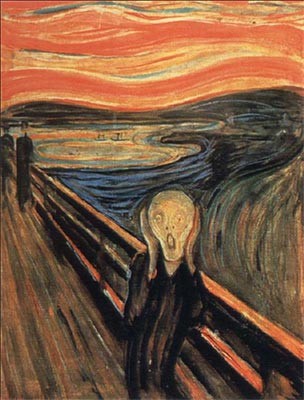

১৮৫০ সাল থেকেই এক্সপ্রেসনিজম বা অভিব্যক্তিবাদের চর্চার শুরু যা শিল্প-সাহিত্যে ও ভাস্কর্য-চিত্রকলার মধ্যদিয়ে বহুলভাবে আবির্ভাব ঘটে । সাহিত্যিক গডফ্রাইড বেন, এলসে লাস্কার সউলারের লেখনীতে এবং এর্নেস্ট বারলেক, জেমস এনসর, এডভার্ট মিউনিখ বা ফ্রাঞ্জ মার্কের ভাস্কর্যে-চিত্রকর্মে উঠে এসেছে এক্সপ্রেসনিজম।

১৯১০ সালে চলচ্চিত্র যখন নির্বাক সময়ে, তখন এক্সপ্রেসনিজম চলচ্চিত্রের মধ্যে চর্চিত হওয়া শুরু হয়। Dark Theme নির্ভর গল্পতে অভিব্যক্তিবাদের প্রকাশ ঘটে । চলচ্চিত্র নির্মাতা Paul Wegener তৈরি করেন প্রথম এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা ‘The Student of Prague’ (1913) । চলচ্চিত্রটি এডগার এলেন পোর ছোট গল্প ‘William Wilson’ এর উপর ভিত্তিকরে নির্মিত ।

১৯২০ সালে Robert Wiene নির্মাণ করেন The Cabinet of Dr. Caligari (1920), যেটি চলচ্চিত্র ইতিহাসে নতুন ভাষা ও জনরার জন্ম দিয়েছে, বিখ্যাত এই নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রতিটি চরিত্র এখন পর্যন্ত অনুপ্রেরণার অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে ।

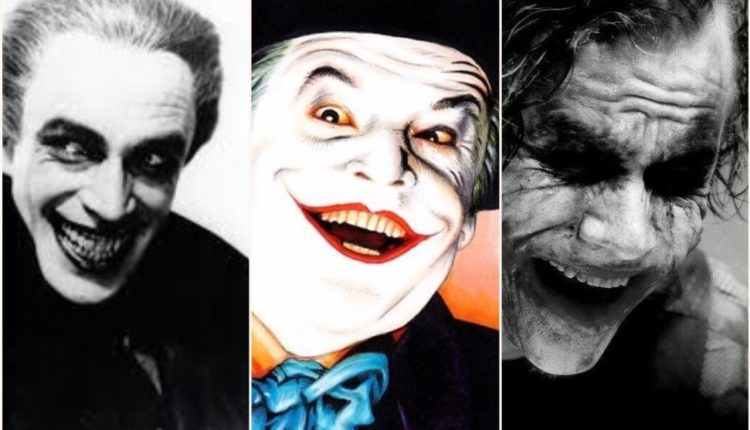

The Cabinet of Dr. Caligari এর চরিত্র ‘ডাক্তার ক্যালিগরি’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে টিম বোর্টন ব্যাটম্যান সিরিজের Batman Returns (1992) এর জনপ্রিয় ভিলেন ‘পেঙ্গুইন’ কে নিয়ে আসেন পর্দায়, যার ফলে ‘ডাক্তার ক্যালিগরি’ ও ‘পেঙ্গুইন’ এই দুই চরিত্রের বাহ্যিক মিল স্পষ্টতই খুঁজে পাওয়া যায়, আবার চরিত্রের মনস্তাত্বিক দর্শনের প্রভাবও স্পষ্ট। Batman সিরিজের আরেক প্রভাবশালী ভিলেন ‘Joker’ চরিত্রটি চলচ্চিত্রে রুপায়নের ক্ষেত্রে The Cabinet of Dr. Caligari ( 1920) এর Conrad Veidt অভিনীত ‘Cesare’ চরিত্রের প্রভাব মেকআপে ও চরিত্রের মনস্তাত্বিক দিকেও বিদ্যমান।

জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্রের অন্যতম আরেকটি ভ্যম্পায়ার হরর সিনেমা হল Nosferatu (1922) পরিচালক F. W. Murnau। নস্ফেরাতো চলচ্চিত্রটি হরর চলচ্চিত্র নির্মাণে ভিজুয়াল এলিমেন্ট যেমন লাইটিং এবং স্যাডোর বিশেষ ব্যবহার সহ ক্যামেরার দ্বারা রহস্য তৈরির মুন্সিয়ানার জন্য অন্যতম মাত্রা হিসেবে অনুসরণীয় হয়ে আছে।

জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট চলচ্চিত্রের আরেকজন অন্যতম পরিচালক Fritz Lang। তার বিখ্যাত সাই-ফাই চলচ্চিত্র Metropolis (1927) এখনো সাই-ফাই চলচ্চিত্রের দিক নির্দেশক। Blade Runner চলচ্চিত্র সিরিজের ১৯৮২ সালে একই নামে Ridley Scott নির্মিত চলচ্চিত্রটি Metropolis দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত।

তাছাড়াও বিখ্যাত হলিউড চলচ্চিত্র পরিচালক Orson Welles এর ওয়েস্টার্ন গ্যাংস্টার সিনেমায় অবজেক্ট এর সাথে সাবজেক্ট এর সম্পর্ক তথা ভাষা কৌশলেও জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমার দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য আরো বেশকিছু জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা হল The last laugh (1924), The Golem (1920), M (1931), Destiny (1922), Phantom (1922), Dr. Mabuse The Gambler (1922) ইত্যাদি যাদের নির্মাণ কৌশল সারাবিশ্বে অনুকরণীয় হয়ে আছে।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের বর্তমান এই অত্যাধুনিক শৈল্পিক অবস্থানের পিছনে বা আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বর্তমানের ফ্যান্টাসি, হরর ও সাসপেন্স থ্রিলার নির্মাণে চলচ্চিত্রের ভাষা কৌশলে অনস্বীকার্য অবদান জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমার।

সূত্রঃ Artnet.com, Wikipedia, empireonline, nofilmschool

п»їbest mexican online pharmacies Mexican Pharmacy Online mexican drugstore online

http://mexicoph24.life/# mexican mail order pharmacies

taking wellbutrin and antibiotics

zetia generic date

http://canadaph24.pro/# canadian pharmacy near me

canadian drug stores Prescription Drugs from Canada legit canadian pharmacy online

http://indiaph24.store/# world pharmacy india

reputable indian online pharmacy indian pharmacy india pharmacy

mexican border pharmacies shipping to usa: Mexican Pharmacy Online – buying prescription drugs in mexico online

https://canadaph24.pro/# reliable canadian online pharmacy

https://indiaph24.store/# indian pharmacy paypal

best india pharmacy buy medicines from India india pharmacy

https://mexicoph24.life/# mexican rx online

buy terbinafine 250mg pill – griseofulvin online buy where to buy grifulvin v without a prescription

buy canadian drugs Prescription Drugs from Canada canada pharmacy online

http://indiaph24.store/# best india pharmacy

purchase semaglutide – semaglutide tablet order desmopressin online

https://canadaph24.pro/# canadian pharmacy antibiotics

canadian discount pharmacy canadian online pharmacy www canadianonlinepharmacy

mexico drug stores pharmacies: mexico pharmacy – mexican online pharmacies prescription drugs

https://canadaph24.pro/# canadian king pharmacy

top 10 online pharmacy in india indian pharmacy online indian pharmacy paypal

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

medicine in mexico pharmacies buying prescription drugs in mexico mexican rx online

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

https://canadaph24.pro/# ed meds online canada

zyprexa drug interactions

best india pharmacy: Cheapest online pharmacy – reputable indian pharmacies

medicine in mexico pharmacies Online Pharmacies in Mexico medication from mexico pharmacy

https://mexicoph24.life/# best mexican online pharmacies

http://mexicoph24.life/# mexican border pharmacies shipping to usa

indian pharmacy paypal Generic Medicine India to USA buy medicines online in india

http://mexicoph24.life/# mexican rx online

indian pharmacy paypal: buy medicines from India – pharmacy website india

buying prescription drugs in mexico Mexican Pharmacy Online reputable mexican pharmacies online

http://canadaph24.pro/# canadianpharmacymeds com

https://indiaph24.store/# mail order pharmacy india

Online medicine home delivery india pharmacy mail order online shopping pharmacy india

https://mexicoph24.life/# mexico pharmacy

medication from mexico pharmacy Online Pharmacies in Mexico mexico pharmacy

http://canadaph24.pro/# canadian pharmacy no scripts

https://canadaph24.pro/# canadian pharmacy ltd

certified canadian pharmacy pet meds without vet prescription canada canadian pharmacies

purple pharmacy mexico price list mexico pharmacy medication from mexico pharmacy

https://indiaph24.store/# india pharmacy mail order

http://mexicoph24.life/# mexico pharmacy

canadian pharmacy no scripts canadian pharmacies adderall canadian pharmacy

https://canadaph24.pro/# canadian 24 hour pharmacy

iv dosage for zofran

indian pharmacy paypal indian pharmacy fast delivery pharmacy website india

https://mexicoph24.life/# mexican pharmaceuticals online