আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের একটিই অভিযোগ, এর দূর্বোদ্ধতা। শিল্পের দূর্বোদ্ধতাই যেন আধুনিক শিল্পের বাহন। আধুনিক শিল্প চিরাচরিত নিময়-নিষেধ না মেনেই যেন আপন ইচ্ছায় যা খুশি তাই ক্যানভাসের উপর রঙ্গের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। পনের শতকের ভিঞ্চি, রাফায়েল এদের শিল্পের স্পষ্টতা ও বিষয়বস্তুর অর্থময় উপস্থাপনা আমাদের দৃষ্টিকে শীতল করে। একই সাথে সাধারণের বোধগম্যতার মধ্য ধরা পড়ে। আকার বা কাঠামোর বাস্তবতার বাইরে তাদের কোন চিত্রকর্ম নেই। ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে সাধারণের বোধের মধ্যে আনাই যেন তাদের শিল্প কর্মের মূল লক্ষ্য। বাস্তব দৃশ্যাঙ্কনে তারা এতটাই পারদর্শী ছিলেন যেন এখনকার ডি এস এল আর ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিকেও হার মানায়। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের স্বার্থে কাল্পনিক চরিত্রের অঙ্গভঙ্গি দর্শককে ক্ষাণিক নিবিষ্ট রাখে। কিন্তু আধুনিক কালের এ দশা ১৯ শতকের শেষ থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি বর্তমান। আধুনিক শিল্প ট্রাডিশনাল শিল্প থেকে কাঠামোগত দিক থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। রং ও অবয়বের কোন সামঞ্জস্যতা নেই আধুনিক শিল্পে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে এমন সব শিল্পবস্তু হাজির করে ক্যানভাসের মধ্যে, প্রার্থমিক অবস্থায় এ সকল শিল্প বস্তুর মধ্যে কার্যত কোন সমন্বয় তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার ট্র্যাডিশনাল শিল্পে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয় আধুনিক চিত্র-শিল্প নির্মাণে সেরূপ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। এমনকি একদম একজন নতুনের পক্ষেও আধুনিক শিল্প নির্মাণ করা সম্ভব। আানাড়ি শিল্পির তৈরি চিত্রকর্মেকে প্রিমিটিভ শিল্প বলে। দেখতা অনেকটা শিশুদের আঁকা ছবির মত হয় আবার অনেক ঝানু শিল্পিও আধুনিক কালে এ ধরণে ছবি এঁকে থাকে। সে যাইহোক আধুনিক শিল্পের দূর্বোধ্যতার আভিযোগের বিরুদ্ধে আধুনিক শিল্পিগণ বলেন, শিল্প শুধু সৌন্দর্যই প্রকাশ করে না, শিল্পির মনে একান্ত অনুভূতিও ক্যানভাসে প্রকাশ করে। আধুনিক শিল্পের মূল তত্ত্বই শিল্পের মধ্যে শিল্পিকে উপস্থাপন করা। আবার অনেকে মনে করেন, শিল্প কর্ম বলতে অবচেতন মনের বহিস্থ প্রকাশ বা সচেতন প্রকাশ। যদি যা জানি বা যা বুদ্ধিগত তাই যদি আঁকি তাইলে তো আর শিল্প নির্মানের দরকার নেই । একটা প্রবন্ধ লিখলেই হয়! অর্থাৎ শিল্প যদি ভাবের বহিস্থ প্রকাশ হয় তাহলে তা তো একটু দূর্বোদ্ধই হবে।

ঐতিহাসিক টয়েনবি মনে করেন আধুনিক শিল্পকর্ম শিল্পের অবক্ষয়ের নামান্তর। একে কি অবক্ষয় বলব না শিল্প ইতিহাসের ধারাবাহিকতার একটি পর্যায়, তা আলোচনার দাবি রাখে। তবে এ কথা সত্যি, আধুনিক শিল্প ট্র্যাডিশনাল শিল্পের একটি ধারা বাহিক পর্যায়, এটা বোধগম্য হলেও শিল্প কর্মের দূর্বোধ্যতা থেকেই যায়।

শিল্প-তত্ত্ব, শিল্প মনোবিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম নান্দনিক তত্ত্ব না থাকায় সাধারণের পক্ষে আধুনিক শিল্প বোধগম্য হয় না বলে আধুনিক শিল্প বিশ্লেষকগণ মনে করেন। আধুনিক শিল্পের যাত্রা ঊনিশ শতকের শেষের দিক থেকে কতগুলো আধুনিক শিল্প গোষ্ঠির উদ্ভব হয়। এ সব গোষ্ঠিগুলো আধুনিক শিল্প নির্মাণে এক একটি শিল্প আন্দোলনে রূপ নেয়। এখন আধুনিক শিল্প বুঝতে কতগুলো সে সব শিল্প গোষ্ঠির তত্ত্ব ও শিল্প কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

১. ইম্প্রেশনিস্ট শিল্প গোষ্ঠী (১৮৭০-বর্তমান)

এই শিল্পগোষ্ঠী আলো, ছাঁয়া ও আবহ উপস্থাপনে নতুনত্ব আনে। ক্যানভাসে আলো-ছাঁয়া-আবহ উপস্থাপনে এমন সুনিপূণ সম্পূর্ণতার স্বাক্ষর রেখেছিলো যে, এ আন্দোলন বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে । ইম্প্রেশনিস্টরাই প্রথম যারা বাহ্যিক অবয়বের হুবুহু নকলের বাইরে এসে চিত্র-শিল্প নির্মাণ শুরু করে। ক্যানভাসের উপর তুলির আলত ও অগোছালো ছোঁয়া ছিল তাদের ছবি আঁকার মূল কৌশল। আলোর ব্যবহার ছিল আসাধারণ। সূর্য কিরিণ ছিল গাঢ় হলুদ রঙ্গের। ভূ-প্রকৃতিই ছিল উপজিব্য , রিনোর (Renoir) ও দেগা (Degas) মানুষের অবয়ব এঁকেছেন। তাদের মূল কথা ছিল বাস্তবতা তো আর এত পরিস্কার ঝকঝকে না , একটু আবছা , অস্পষ্টতা থেকেই যায়। একারণে তাদের চিত্র কর্মে একধরণের অগোছালো রঙ্গের এলোপাতাড়ি ব্যবহার দেখতে পাই। তুলির স্পষ্ট আঁচড়ও দেখা যায়। সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে সময় কাঠামোর বাইরে একটি ক্ষণের মধ্যে উপস্থাপন করা ছিল তাদের চিত্র কর্মের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি। জগত যেহেতু বিস্তৃত সময়-স্থানের পরিসরে, শিল্পি কি আর সকল সময়-স্থান ছোট্ট একটা ফ্রেমের মধ্যে আঁকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর মেলাতেই ইম্প্রেশনিস্টদের হাতে রং-তুলি তুলে নেয়া।

Source: blogs.deusto.es

মনেটের এই চিত্রকর্মের নাম অনুসারে আন্দলোনটির নাম ইম্প্রেশনিজম হয়ে ওঠে।

২. কিউবিজম:

১৯০৭ সালে পিকাসো ও ব্রাক (Braque) এ শিল্প আন্দলোন শুরু করেন। পিকাসো আফ্রিকান ভাস্কার্য দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। আফ্রিকান ভাস্কর্যের বিকৃতি উপাস্থাপনার ছাপ তার শিল্পকর্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জগতে আমরা যা দেখি তার সবই ক্ষেত্র , কোণ ও বেলুনাকৃতির। এই জন্য ছবিতেও এসব আকৃতির ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিউবিজমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দৃশ্যমান আকৃতিগুলোকে জ্যামিতিক আকৃতিতে উপস্থাপন করা। কিউবিজমের শিল্প উপস্থাপনের একটি বিশেষ মাধ্যমকে বলে কলেজ (Collage) । ম্যাচের কাঠি, টেক্সট্ , পেপার কাট, তাস, বালি ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপিত চিত্র শিল্পকে কলেজ বলে।

Source: FavRiver

৩. ফিউচারিজম:

এটি ইতালিয়ান শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের নাম। ফিউচারিজমের প্রতিষ্ঠাতা ম্যারিনেতি (Marinetti) । এই আন্দোলন কার্যকর ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। স্থিরতা জড়তা, ভাল, সুন্দরের প্রতিষ্ঠিত ধারাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সাহসিকতা, দারুন হাঙ্গামা এবং বিদ্রোহ ছিল এ আন্দোলনে পূজনীয়। ফ্যাসিজমের নান্দনিক বৈধতা তাদের কাছ থেকে এসেছিল । যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও যান্ত্রিকতা ছিল তাদের চিত্রকর্মের মূল বিষয় বস্তু। জ্যামিতিক আকৃতি, ও উজ্জ্বল রঙ্গের ব্যবহার ছিল তাদের চিত্রঘ। গতী ও শক্তি যেন তাদের ছবিতে ভাষা পেয়েছে।

Source: El Cuadro del Día

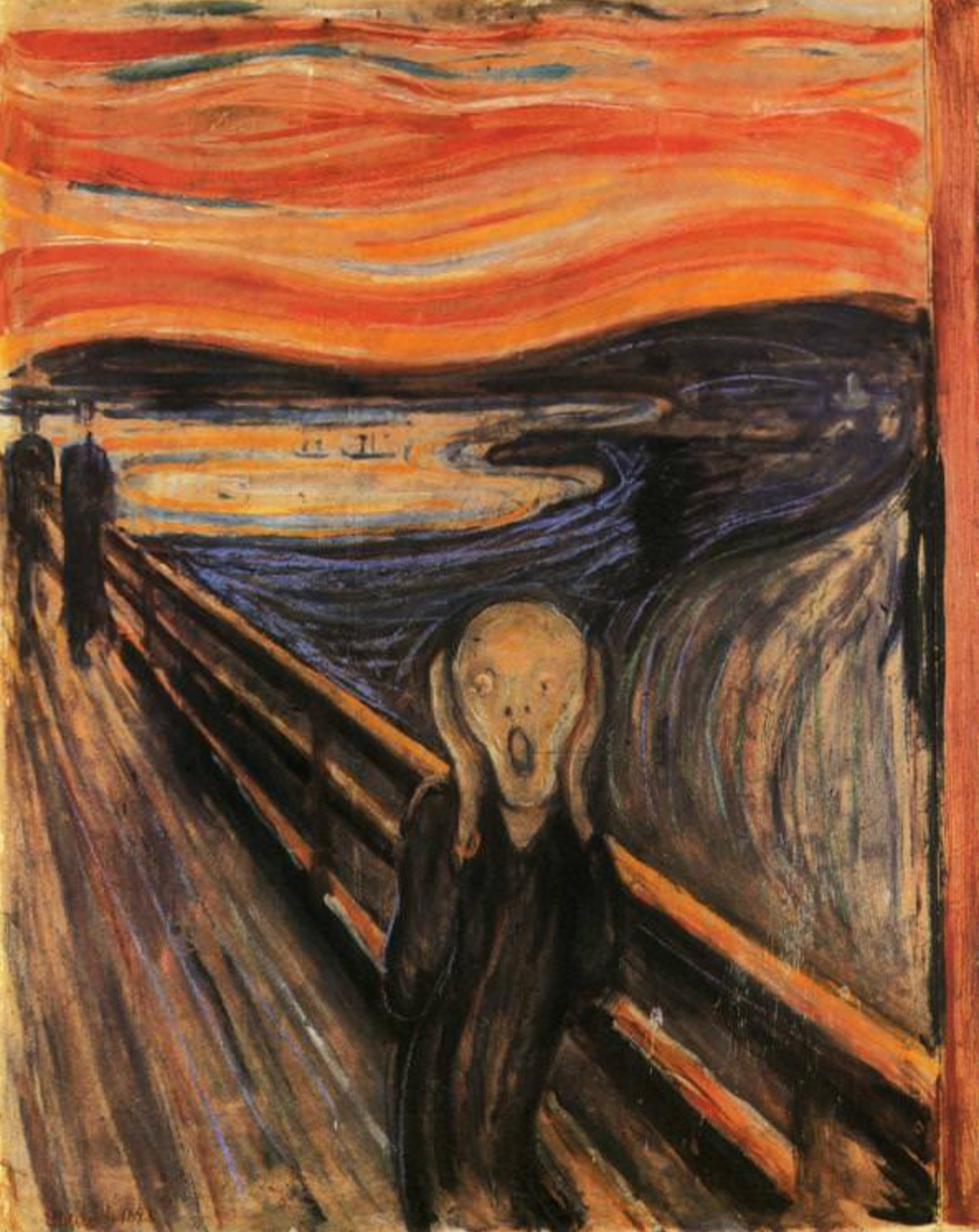

৪. এক্সপ্রেশনিজম:

ঊনশ শতকের একদম শেষের দিকে, মনের আবেগময় অনুভূতিকে ক্যান্ভাসে চিত্রায়ন করেন ভ্যান গগ, গগিন, এডভার্ড মান্চ। এদের অঙ্কিত ছবির বিশেষ বৈশিষ্ঠ এক্সপ্রেশনিজম গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। পাবলো পিকাসোর মত বড় বড় শিল্পিরা এ গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত হন। শিল্পির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হওয়ায়, অন্য গ্রুপের তুলনায় এদের আঁকা ছবিগুলো বেশ দূর্বোধ্য ছিল। ছবিগুলো কখনো একদমই বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না, আবার কখন হালকা বাস্তব জগতে কোন কিছুর অবয়বের সাথে মিলে যায়। আবেগময় অনুভূতির যে অর্থবাচকতা আছে তার উপস্থাপনা পরবর্তিতে সাহিত্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন সাহিত্যকদের মধ্যে নীৎশে, ফিওদর দস্তয়ভোস্কি, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রমুখ এক্সপ্রেশনিজম দ্বারা প্রভাবিত হন।

Source: Collage – WordPress.com

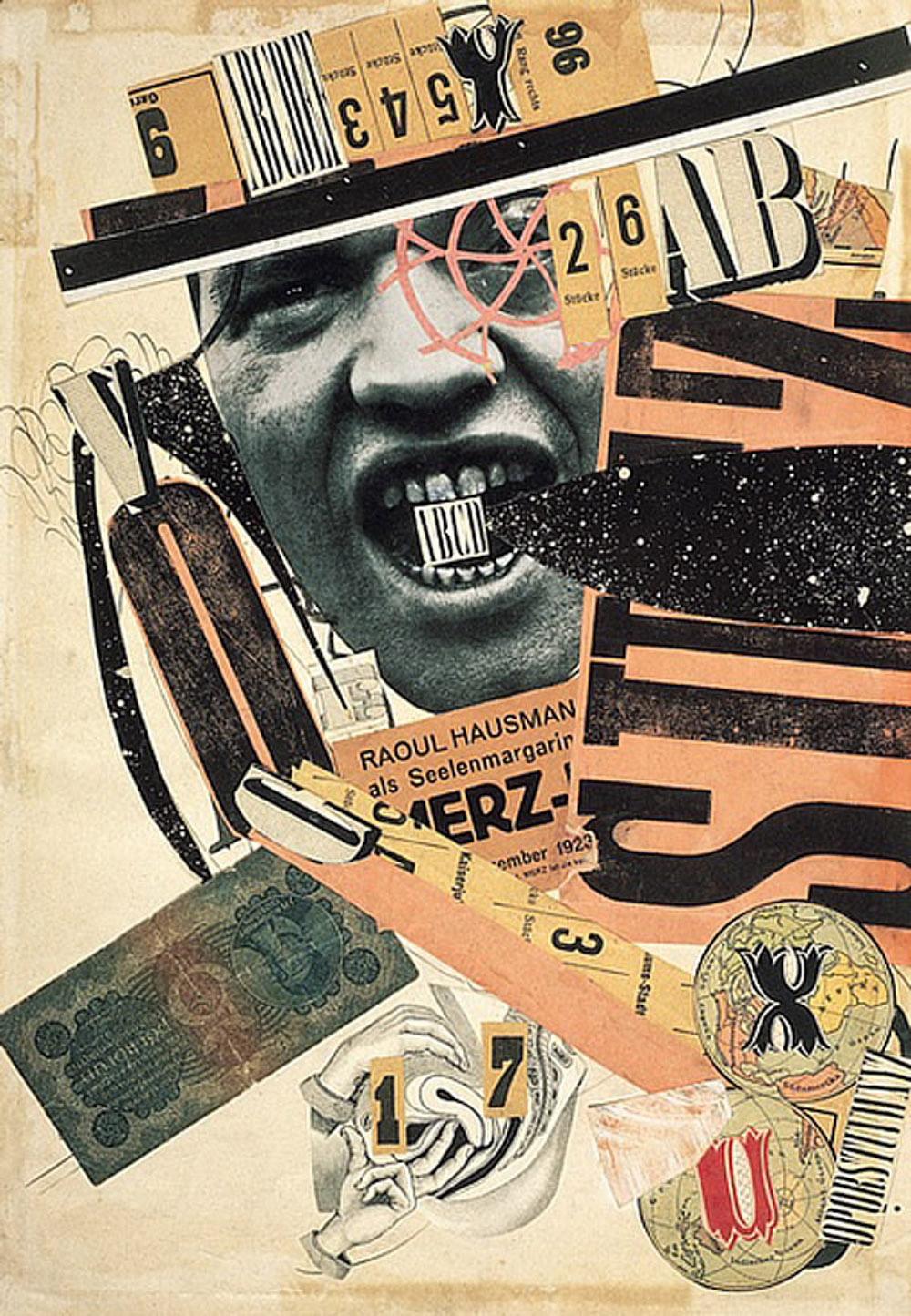

৫. দাদাইজম:

১ম বিশ্ব যুদ্ধের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সুজারল্যান্ডে ১৯১৭ সালে দাদাইজমের জন্ম। এই আন্দোলনটি সামাজিক যেকোন নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে এক রকম বিদ্রোহ করে বসে। এরা ছিল দার্শনিক দৃষ্বিকোণ থেকে শূণ্যবাদী বা নিহিলিস্টিক। সামাজিক প্রথা , প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ, হাস্যপদ করে উপস্থাপন করা সহ সামাজিক অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রং তুলির যুদ্ধ চালিয়েছে ক্যানভাস জুড়ে। সিস্টেম বিরোধী, বুদ্ধি বিরোধী ( anti-rational), তথাকথিত নৈতিকতা ও নান্দনিকতা বিরোধী শক্তি হিসেবে এ আন্দোলন প্রচার প্রসার লাভ করেছিলো পুরো ইউরোপ জুড়ে।

Source: under rant casey influence

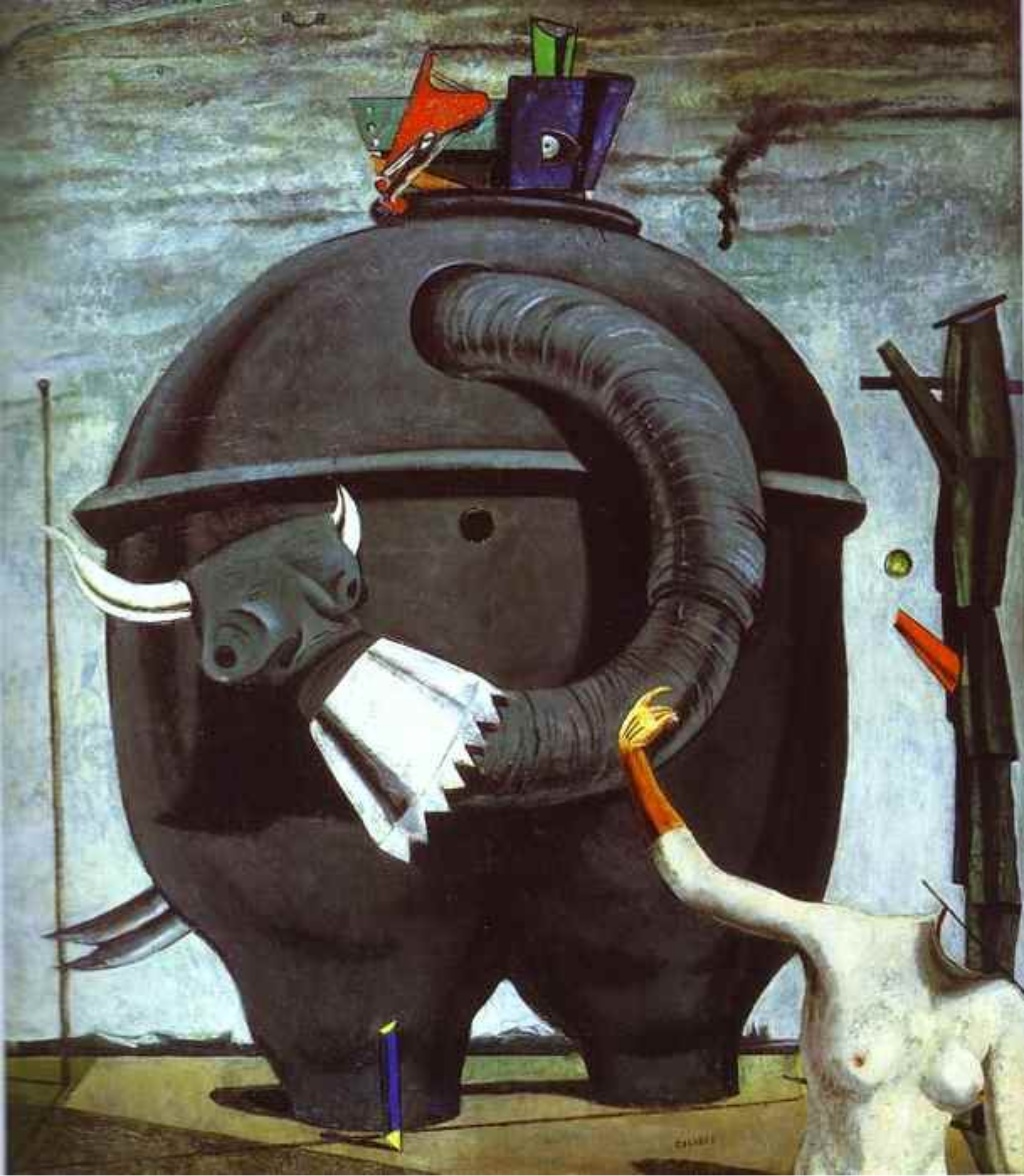

৬. সুরিয়ালিজম:

Surrealism শব্দের অর্থ পরবাস্তববাদ। অর্থাৎ নাম শুনেই বোঝা যায় তাদের শিল্পকর্ম কী রকম অবাস্তব হতে পারে। ১৯২৪ সালের দিকে চিত্রশিল্পি ও ডাক্তার অ্যান্ড্রে ব্রেটন ফ্রয়েডের চিন্তার সাথে পরিচিত হন এবং ফ্রয়েডের চিন্তা দ্বারা দারুন প্রভাবিত হন। ফ্রয়েডের মনঃসমিক্ষণকে তিনি তার চিত্র কর্মের মাধ্যমে উপাস্থাপন করেন। মনঃসমিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তির অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা জগতকে আবিষ্কার করতে ফ্রয়েড এ ধারণা নিয়ে আসেন ব্রেটন যেহেতু একজন পেশায় ডাক্তার ছিলেন তিনি মনে করতেন চিত্র অঙ্কেনের মাধ্যমে মানুষ তার অবচতন মন বা সত্তারই প্রকাশ ঘটায়। এ জন্যে অবচেতন মনের ছবি তার আকার, রং ও কন্টেন্ট বাস্তবতার সাথে হুবুহু খাপ খাবে না এটাই স্বাভাবিক। সালভেদর ডালি একজন সুরিয়ালিস্ট শিল্পি ছিলেন।

Source: Elusive Muse

generic repaglinide – purchase empagliflozin pills order jardiance 10mg for sale