ইউরোপে রেনেসাঁ চলাকালে জীবনমান, সমাজের পাশাপাশি চিত্রকলায় সমূহ পরিবর্তন এসেছিলো তা আমরা কমবেশি সবাই জানি। তখনই শিল্পকে অন্যভাবে দেখার এক বিশেষ চর্চার শুরু। হিউমিনিজম এর প্রভাবে শিল্পের প্রধান ক্ষেত্র চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে পরিবর্তন ও রকমফের দেখা দেয়। রেনেসাঁর সময়ে অনেক ধারায় চিত্রকলা , স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যে তার ডালপালা মেলেছে। প্রায় তিন শত বছরের এই পরিবর্তনের সময়ে একটি ক্ষুদ্র অংশ বা সময়কে বলা হয় হাই রেনেসাঁ ( High Renaissance, 1490 -1527 )। ব্যঙ্গচিত্র বা caricature সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে শুরু করতে হবে সেই হাই রেনেসাঁর সময় থেকে।

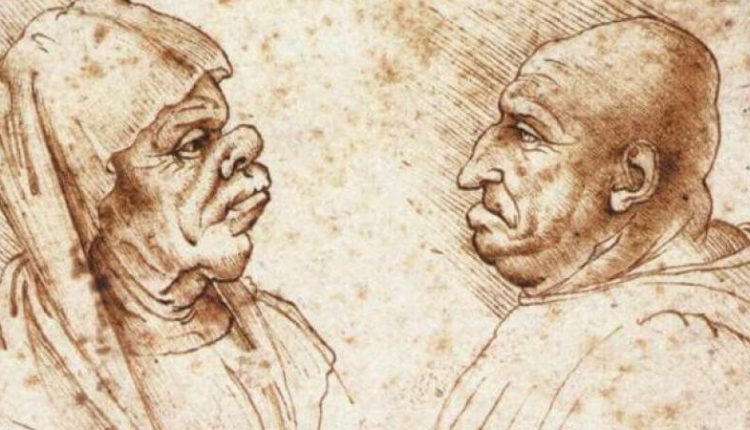

এই হাই রেনেসাঁ সময়টাতেই দ্যা ভিঞ্চি (Leonardo di ser Piero da Vinci) এঁকেছিলেন Mona Lisa (c. 1503-19), বিখ্যাত চিত্র Creation of Adom এর শিল্পী মিচেল্যাংগেলো (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) বানিয়েছিলেন ভাস্কর্য David (1501-1504)। হিউমিনিজমের দার্শনিক চিন্তা চেতনা শিল্পীদের এর আগে ঠিক সরাসরি তেমন প্রভাবিত করে নি বলাই যায়, কেননা রেনেসাঁর আগের শিল্পকলায় অতিপ্রাকৃত ও কল্পনা প্রসূত চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু হাই রেনেসাঁর সময়কালে শিল্পীদের কাছে মানুষই হয়ে উঠেছিলো শিল্প রচনার প্রথম বিষয়। মানুষের মুখাবয়ব নিয়ে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি আঁকলেন অনন্য চিত্রকলা গ্রোস্তেক হেড (Grotesque Head)। এই গ্রোস্তেক পেইন্টিং শুধু একটি নাম ছিল না, ছিল একটি বিশেষ ধারার চিত্রকলা। ভিঞ্চি এই গ্রোস্তেক চিত্রগুলো এঁকেছেন তার আশপাশের প্রতিবেশী সাধারণ মানুষের, বিশেষ মুহূর্তে তাঁদের অভিব্যক্তি কেমন হয় তা চিত্রে ফুটিয়ে তুলছেন।

কী ধরণের চিত্রকলা এই গ্রোস্তেক ?

এটি বিশেষ ধারার অঙ্কন চর্চা যাতে মানুষ তথা প্রাণীর কিংবা সাবজেক্টের মুখাবয়ব প্রাধান্য পাবে যা ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে চিত্রে উঠে আসবে। সাবজেক্টের মুখাবয়বের বিকৃত রূপের উপস্থাপন যা তার মনস্তাত্ত্বিক চেহারার অদ্ভুত ও রহস্যময় উপস্থাপন ঘটায় এই চিত্রকলায়।

হালের জনপ্রিয় অঙ্কন কৌশল ব্যঙ্গচিত্র ( Caricature Art ) আসলে এই গ্রোস্তেক পেইন্টিং (Grotesque Art ) থেকেই এসেছে। তবে পম্পেই (Pompeii/Pompei, Province of Naples, Italy) নগরীর স্থাপনায় মানুষের অবয়বকে হুবহু না এঁকে অন্যভাবে উপস্থাপন করার নজির পাওয়া গিয়েছিলো রেনেসাঁর আরও হাজার পনেরো শত বছর আগেই, সেখানের দেয়াল চিত্রগুলোতে মানুষের মুখ বিশেষভাবে বিকৃত করা যাতে করে স্বভাব ও পেশা এমন কি বয়সও ফুটে উঠতো সেসব চিত্রকলায়।

ইতালীয় শব্দ carico, caricare যার অর্থ যথাক্রমে স্নায়ু চাপ ও অতিরঞ্জিত। এই দুই শব্দের যৌথ ব্যবহারে ইংরেজিতে Caricature বা বাংলায় যাকে আমরা ব্যঙ্গচিত্র বলছি তার উদ্ভব।

হাই রেনেসাঁর পরপর ইতালিতে কৌতুক-রস বোধ সম্পন্ন প্রতিকৃতি অঙ্কনে কৌতূহল বাড়তে থাকে যার ফলে জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়।

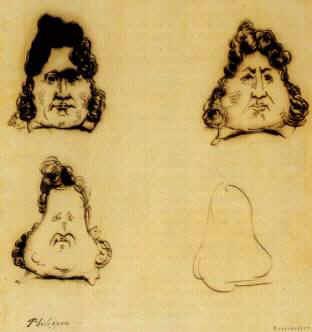

Annibale Carracci শিল্পে ব্যবহৃত বারোক শৈলীর (baroque style) সমন্বয়ে প্রতিকৃতি আঁকেন আর সে চিত্র সমূহ হচ্ছে বর্তমান কালের ব্যঙ্গচিত্রের সবচেয়ে কাছাকাছি চিত্র অঙ্কন কৌশল। ১৫৯০ এর দিকে Annibale Carracci ও তার দুই ভাই Agostino, Ludovico মিলে Modern Caricature এর অঙ্কন যাত্রা শুরু করে দেন। তাঁরা একটি কাগজেই অনেকগুলো প্রতিচ্ছবি কৌতুক-রসের সৃষ্টি করতেন, তাকে Single–Framed Cartoon বলা হতো।

কার্টুনের কথা যখন উঠলই, তাহলে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় কার্টুন বা রঙ্গ-চিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র বা ক্যারিকেচারের মধ্যে তফাত কী? কার্টুন হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন কোন চিত্র যার সাথে বাস্তবতার সরাসরি সম্পর্ক নেই এজন্য তা যে অবাস্তব কিছু হবে তাও নয় , কিন্তু ক্যারিকেচার হল প্রতিকৃতি অঙ্কন যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তব কোন সত্ত্বার সম্পর্ক থাকবে। তবে ক্যারিকেচার বা কার্টুন যাই হোক তাতে মনস্তাত্ত্বিক কৌতুক-রস থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক মিল।

ডাচ নকশাকার ও চিত্রশিল্পী হাইরন্যামস্ বসচ (Hieronymus Bosch 1450 -1516) The Garden of Earthly Delights ও এমন ধারার বেশ কিছু চিত্র হল স্যাটায়ারকে চিত্রে আঁকার মধ্য তুলে আনায় অনুপ্রেরণা। Arcimboldo (1527-93) ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাসে প্রথম দিককার রাজনৈতিক ক্যারিকেচারিস্ট তিনি প্রাচীন শহর প্রেগের বাসিন্দা ছিলেন, প্রেগ সম্রাট ও অধিকর্তাদের ব্যঙ্গ করে চিত্র আঁকতেন।

ফ্রান্স রিভোল্যুশনের প্রাক্বালে ক্যারিকেচারের সমূহ বিস্তার ঘটে। সেই সময়েই মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও অভিজাত শাসকদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কন জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ব্রিটিশ ক্যারিকেচারিস্ট James Gillray কে পলিটিকাল কার্টুনের পিতা ধরা হয় , তিনি নেপোলিয়ন সহ ফ্রান্সের সম্রাটদের রাজনীতিকে তার চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন বিদ্ধ করে সমালোচিত হয়েছিলেন ।

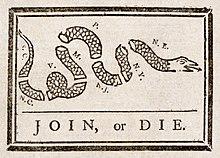

এইদিকে আমেরিকা রিভুল্যুশনে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার Pennsylvania Gazette পত্রিকায় join, or die নামে একটি সাপের ক্যারিকেচার প্রকাশ করেন যাতে দেখা যায় সাপটি ঠিক আটটি খণ্ডে বিভক্ত আছে যা মূলত আমেরিকার কলোনি ব্যবস্থা ও তার ফলে সৃষ্ট বিভক্ত অবস্থাকেই ইংগিত করে একত্রিত হবার ডাক দেয়।

রাজতন্ত্র বিরোধী ব্যঙ্গ রস সাপ্তাহিক La Caricature তে Honore Daumier (1808-79) ফ্রান্স সম্রাট Louis Philippe কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে ছিলেন, যার ফলে তাকে ছয় মাসের জেল খাটতে হয়েছিলো এবং নিষিদ্ধ হয় সে ম্যাগাজিন। এলিট–শাসক শ্রেণীকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে ক্যারিকেচার প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিলো।

ফ্রেন্স ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টার Claude Monet এই ক্যারিকেচার পেইন্টিং এ মিনিমালিস্টি ধাঁচের শুরু করেন। তিনি ১০ থেকে ২০ ফ্রাংকে এক একটি চিত্রকর্ম বিক্রি করতেন বলেও জানা যায়।

জার্মান পাবলিশার Maximilian Harden ক্যারিকেচার স্যাটায়ার ম্যাগাজিন সম্পর্কে বলেছিলেন, কোন প্রকাশনাই সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব ফেলে না যতটা ফেলে স্যাটায়ার ম্যাগাজিন। জার্মান ম্যাগাজিন Simplicissimus উনিশ শতকের শুরুতে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য সাতাশবার বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো, সম্পাদক Ludwig Thoma ৬ সপ্তাহ জেল সাঁজা হয়েছিলো । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রের প্রকাশনা বিশেষ প্রভাব পরে, সরকার বা শাসক পক্ষ এই বিষয়টিকে গভীরভাবে নিতে শুরু করে যার ফলে এতেও পত্রিকাসমূহ আরও অধিক অগ্রণী হয়ে উঠে ।

বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উন্নতি, গণমাধ্যমের বিস্তার ও কাগুজে মাধ্যমের পাশাপাশি ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার জন্ম সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনে দেয়, পাশাপাশি তাই ক্যারিকেচারের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে , বৈশ্বিক রাজনীতিতে যেমনটা এসেছে তেমন করেই । বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ক্যারিকেচারিস্ট যাদের নাম না নিলেই নয় তাঁরা হলেন –

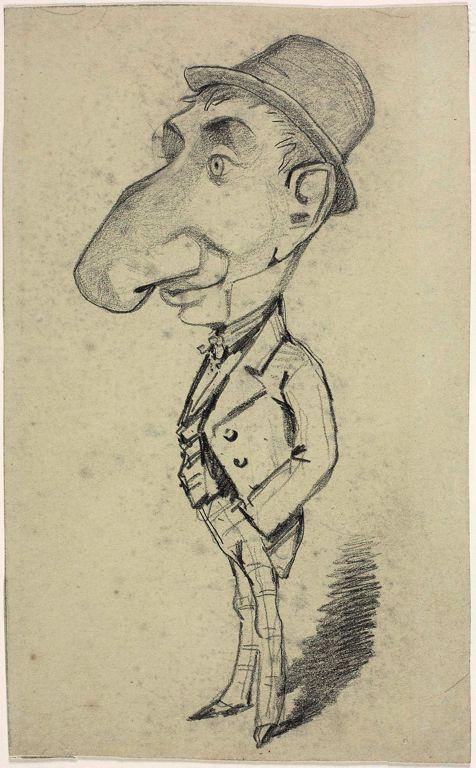

Lyonel Feininger (1871-1956) – এই জার্মান পেইন্টার বিশ্বযুদ্ধের ও তার আগে পরে বেশ সক্রিয় একজন ক্যারিকেচারিস্ট এবং জার্মানির অন্যতম কার্টুনিস্ট ।

Al Hirschfeld (1903-2003) – আমেরিকান এই কার্টুনিস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়কালের আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থান ও হলিউডের তারকাদের নিয়ে খুবই মিনিমালিস্ট পদ্ধতিতে ক্যারিকেচার করে গেছেন। হিরসচফেলড তার মিনিমালিস্ট সাদাকালো ক্যারিকেচারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন ।

Jose Miguel Covarrubias Duclaud (1904-57) – The New Yorker ও Vanity Fair এর মতো বিখ্যাত বিনোদন ম্যাগাজিনের কভার এর জন্যে তারকাদের ক্যারিকেচার করে দিতেন মিগুয়েল। ফ্যাশন ম্যাগাজিন ক্যারিকেচার এর জন্য তিনি আদর্শ স্থানীয় ।

David Levine (b.1926 -2009) – বিংশ শতাব্দী তো বটেই ল্যাভিন একবিংশ শতাব্দীতে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সমান জনপ্রিয় একজন ক্যারিকেচারিস্ট। শিল্প , সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বিষয়াদির জন্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় পত্রিকা Time magazine, The New York Times ও The New York Review of Books এর মতো বিখ্যাত সব পত্রিকার জন্য ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন ল্যাভিন । Metropolitan Museum of Art, New York এর প্রকাশনায় ক্যারিকেচার বিষয়ক একটি বই প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে, তার বইটির নাম ছিল ‘Infinite Jest: Caricature and Satire from Leonardo to Levine’। ডেভিড ল্যাভিন আসলে একবিংশ শতাব্দীতে এসে গুরু স্থানীয় শেষ ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী ।

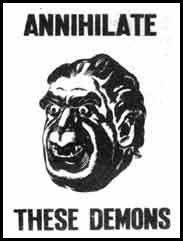

আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রায়ই নেতা-নেত্রীদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় । শেষে এসে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মহান মুক্তি যুদ্ধের সময়কালে ইয়াহিয়া খানের সেই ক্যারিকেচারটিকে যা বেশ সারা জাগিয়েছিল, এখনও জনপ্রিয় হয়ে আছে। মুজিবনগর সরকার দ্বারা পোস্টার আকারে প্রকাশিত সে ব্যঙ্গচিত্রটি এঁকেছিলেন আমদের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান ।

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

https://mexicoph24.life/# mexican online pharmacies prescription drugs

mexico drug stores pharmacies mexican pharmacy mexican pharmacy

https://indiaph24.store/# indian pharmacies safe

canadianpharmacymeds Licensed Canadian Pharmacy pharmacies in canada that ship to the us

https://mexicoph24.life/# buying prescription drugs in mexico online

safe canadian pharmacies: Licensed Canadian Pharmacy – canada pharmacy online legit

https://indiaph24.store/# online pharmacy india

best india pharmacy Cheapest online pharmacy top online pharmacy india

https://canadaph24.pro/# legitimate canadian pharmacies

mexico pharmacies prescription drugs Online Pharmacies in Mexico mexican pharmacy

https://indiaph24.store/# Online medicine home delivery

https://mexicoph24.life/# mexican drugstore online

mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy best online pharmacies in mexico

indianpharmacy com: buy medicines from India – pharmacy website india

https://canadaph24.pro/# northern pharmacy canada

reputable indian pharmacies indian pharmacy top online pharmacy india

https://mexicoph24.life/# mexican mail order pharmacies

http://indiaph24.store/# india pharmacy

buying prescription drugs in mexico online mexican pharmacy п»їbest mexican online pharmacies

https://canadaph24.pro/# best canadian pharmacy

pharmacy website india: Cheapest online pharmacy – online pharmacy india

mexican border pharmacies shipping to usa Online Pharmacies in Mexico buying prescription drugs in mexico online

http://canadaph24.pro/# medication canadian pharmacy

https://indiaph24.store/# cheapest online pharmacy india

india online pharmacy indian pharmacy india pharmacy

http://mexicoph24.life/# medicine in mexico pharmacies

world pharmacy india: Generic Medicine India to USA – reputable indian pharmacies

canadian pharmacy ratings Large Selection of Medications from Canada buying from canadian pharmacies

http://canadaph24.pro/# online canadian pharmacy reviews

https://canadaph24.pro/# canadian pharmacy store

canadian world pharmacy canadian pharmacies canadian neighbor pharmacy

http://indiaph24.store/# reputable indian pharmacies

india pharmacy indian pharmacy fast delivery india pharmacy

https://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

http://mexicoph24.life/# medicine in mexico pharmacies

canadian pharmacy cheap Certified Canadian Pharmacies buying drugs from canada

http://mexicoph24.life/# best mexican online pharmacies

online canadian pharmacy Prescription Drugs from Canada my canadian pharmacy rx

http://indiaph24.store/# mail order pharmacy india

https://mexicoph24.life/# medicine in mexico pharmacies

mexico pharmacy mexico pharmacy purple pharmacy mexico price list

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

cost repaglinide 2mg – buy prandin generic jardiance tablet

metformin price – metformin online buy cheap generic precose

mexican mail order pharmacies mexico pharmacy mexican drugstore online