ধরুন প্রশ্নটা এমন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্যানভাস কোনটি ? তবে উত্তরে বলে দেওয়া যায় বার্লিন প্রাচীরের কথা । কেননা ১৫৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই প্রাচীর একটা সময় রঙ্গিন ক্যানভাসেই রুপ নিয়েছিলো। বিভিন্ন দেশের পর্যটক, স্বাধীন চিত্র শিল্পীরা এই প্রাচীরকে রঙ-তুলি দিয়ে প্রতিবাদ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় ।

গ্রাফিতি কি ? এর লিখাতে বা চিত্র অঙ্কনের রকমফের কেমন ? জনসম্মুখে আছে এমন দেয়াল – রাস্তা বা কোন সার্ফেসে জানান দেওয়ার জন্য কিছু লিখা বা চিত্র অঙ্কন করার মাধ্যমেই হল গ্রাফিতি । সেই গুহা চিত্রের সময়কালের যোগাযোগ থেকেই গ্রাফিতির জন্ম বলা যায়, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গ্রাফিতির লিখা ও চিত্রের বক্তব্যের সাথে রাজনীতি,দর্শন, সমাজ, মনস্তাত্ত্বিক বিবিধ বার্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে যা রচনা করে আধুনিক গ্রাফিতির নতুন যাত্রা।

আমেরিকার রেভ্যুলিওশনের জন্য বিখ্যাত শহর ফিলাডেলফিয়ায় চোরাগুপ্তাভাবে আধুনিক গ্রাফিতি চর্চার শুরু যা নিউইয়র্ক হয়ে শিকাগো পরে বার্লিনের প্রাচীরে গিয়ে শিল্প মর্যাদা পায় আর স্নায়ুযুদ্ধের পর বার্লিন প্রাচীরের গ্রাফিতি ছড়িয়ে পরে সারাবিশ্বময়।

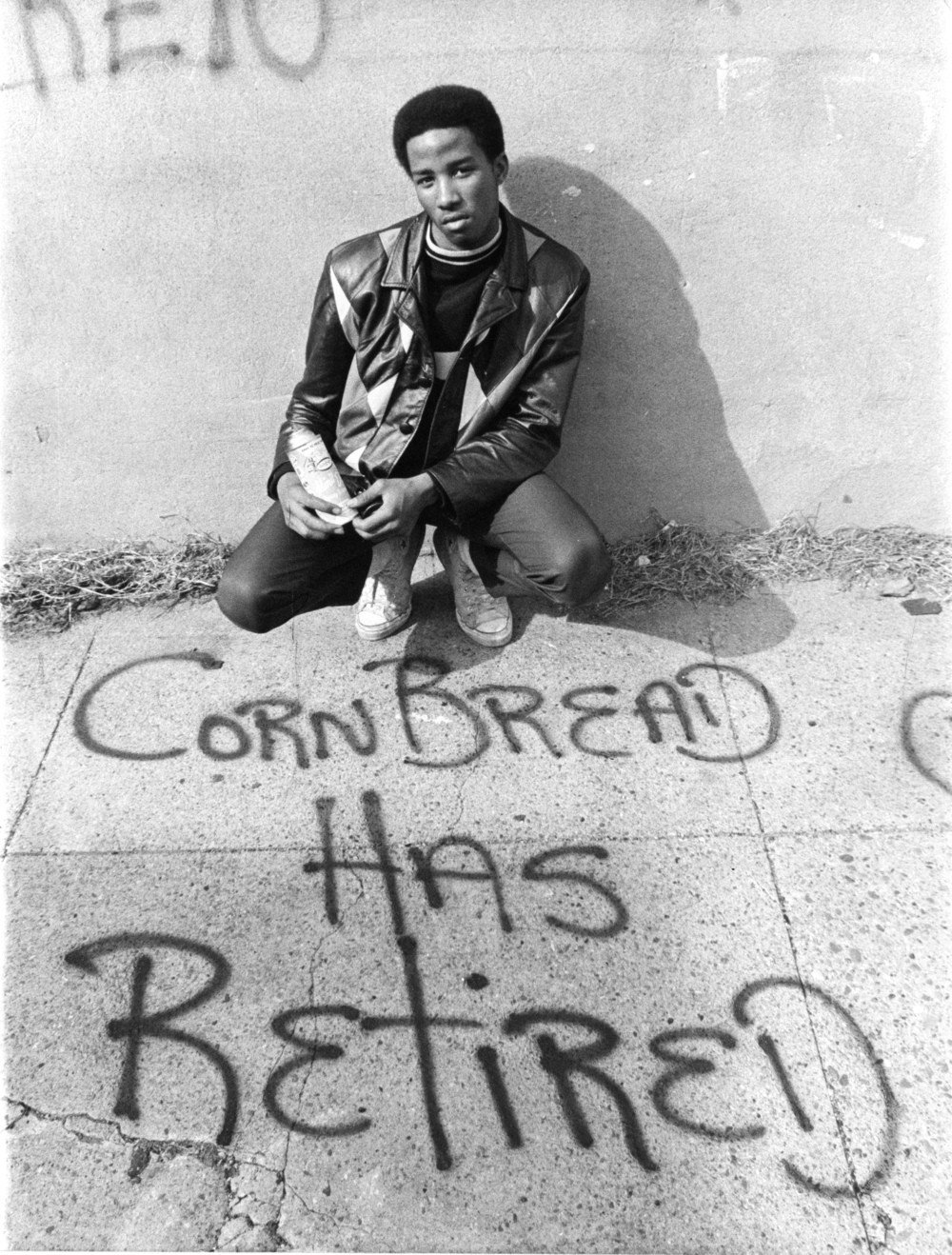

১৯৬৭ তে শহর ফিলাডেলফিয়ার দেয়ালে দেয়ালে ‘কর্নব্রেড’ ছব্দনামে স্কুল পড়ুয়া এক কিশোর গোপনে গ্রাফিতি করতে থাকে, সেই কিশোরের নাম ডেরেল ম্যাক্রেই । ম্যাক্রেই আধুনিক সময়ের প্রথম গ্রাফিতি শিল্পী যদিও তার গ্রাফিতি ছিলো শুধুই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক তবে এই কর্ম আমেরিকার অন্যান্য শহরগুলোতে ছড়িয়ে পরে কিছুদিনের মধ্যেই, গ্রাফিতি হয়ে উঠে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। গ্রাফিতি রুপ নেয় আন্দোলনে ।

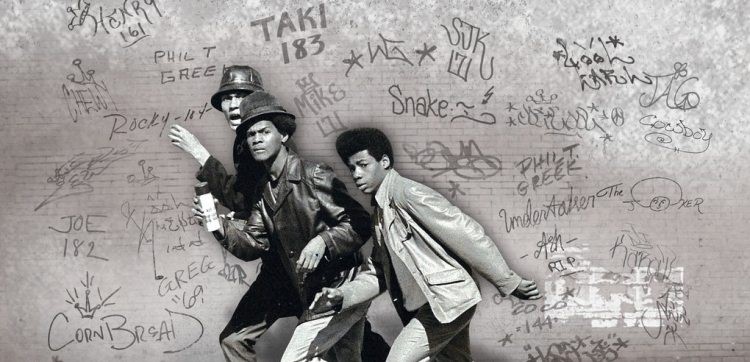

ফিলাডেলফিয়ার পর সত্তর দশকে নিউইয়র্ক শহরের সাবওয়ে রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে নামে-বেনামে, ছব্দনামে চলতে থেকে গ্রাফিতি করা। ট্রেনের ভিতরে-বাইরে, স্টেশনের আশপাশের দেয়াল-রাস্তা হয়ে উঠে গ্রাফিতিকারদের ক্যানভাস। তাঁরা আদৌতে কি লিখতো ? কি আঁকতো ? অর্থাৎ তাঁদের গ্রাফিতি করার বিষয়বস্তু কি ছিলো তা হলফ করে বলা শক্ত, গ্রাফিতি আঁকিয়েরা ‘নেইম ট্যাগিং’ দ্বারা গ্যাং এর পরিচিতি দিতে, এলাকা নির্ধারণ করতে তখন ব্যাপকভাবে গ্রাফিতির ব্যাবহার হয়। তাঁদেরই একজন ‘ট্রেসি ১৬৮’ নিকনেইমে গ্রাফিতিকার মাইকেল ট্রেসি প্রায় ৫০০ গ্রাফিতি আর্টিস্ট নিয়ে নিউইয়র্ক জুড়ে গ্রাফিতি করতে থাকে। তাঁরা আন্দোলনকে সারা ইউরোপব্যাপী জানান দিতে সক্ষম হন। নিউইয়র্কের গ্রাফিতির পর লন্ডন, মেলবর্ন,প্যারিস,মেক্সিকো শহরে গ্রাফিতি চর্চা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় যা বর্তমানে এই শহরগুলোর পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে আছে।

সে সময়ে কিছুটা ধ্বংসোন্মাদী হয়েও গ্রাফিতিকারেরা চোরাগুপ্তাভাবে গ্রাফিতি করতে থাকায় গ্রাফিতিকে ভ্যান্ডালিজম (vandalism) এর মধ্যে ফেলা হয়, অর্থাৎ গ্রাফিতি করাকে ধ্বংসাত্বক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । তাই সে সময়ে নিউইয়র্ক সহ শিকাগোতে গ্রাফিতিকাদের তাই আড় চোখ দেখা হতো।

আঁশির দশকের মাঝামাঝিতে সামাজিক অসঙ্গতি,যুদ্ধবিরোধী মানবিক অবস্থান ও স্নায়ুযুদ্ধের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী নিরব আন্দোলন হয়ে উঠেছিলো বার্লিন প্রাচীরের গ্রাফিতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির আগ পর্যন্ত এই বার্লিন প্রাচীর বার্লিন শহরকে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি এই দুই ভাগে ২৮ বছর ১ দিন পর্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল। পূর্ব জার্মানি ছিলো ডেমোক্রেটিক জার্মানি ও সেভিয়েত ইউনিয়নের আওতাধীন আর প্রাচীরের অন্যপাশ অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানি ছিলো ফেডারেল জার্মানি ও মিত্রশক্তি আমেরিকা – ব্রিটিশ – ফ্রান্সের আওতাধীন। ডেমোক্রেটিক জার্মানি ও সেভিয়েত ইউনিয়নের আওতাধীন পূর্ব জার্মানি ছিলো সামরিক বাহিনী দ্বারা সংরক্ষিত, সাধারনের এই প্রাচীরের অংশে আসার কোন সুযোগ ছিলো না। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানির প্রাচীর ছিলো উন্মুক্ত সারা পৃথিবীর জন্য প্রাচীরের সংস্পর্শে যাবার সুযোগ ছিলো।

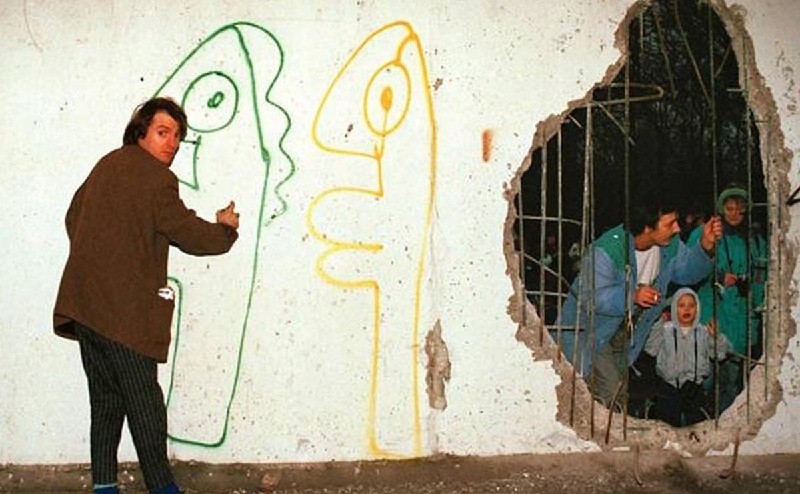

সারা ইউরোপকেই বিভক্ত করে দেওয়া এই প্রাচীর একটা সময় সাধারন মানুষের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করনের স্থান হয়ে উঠে। বার্লিন শহরের মানুষের আবেগ ও বিশ্বের গ্রাফিতি শিল্পীদের আবেগ রঙের আশ্রয়ে প্রাচীরকে রাঙাতে থাকে। পশ্চিম বার্লিন দেয়ালকে তাই বলা হয় ‘ফ্রীডম অফ সেন্সরসিপ। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও মুক্ত- স্বাধীনতার কথা নিয়ে প্রথম বার্লিন দেয়ালে রঙ- তুলির আঁচর দেন ফ্রান্সের শিল্পী চেরি নর (Thierry Noir)।

চেরি নরের শুরুর পর বার্লিন দেওয়ায় নিজেই সারা পৃথিবীর আবেগের জায়গা হয়ে উঠেছিলো ,যাতে কেউ লিখেছেন ফিলিস্থিনিদের উপর স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে, কেউ বা বলেছেন মুক্তির কথা, শান্তির কথা, ঐক্য , স্বাধীনতা, শাসক – শোষকদের প্রতি হুশিয়ারীর বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে এই দেয়ালে।

গ্রাফিতির জন্য ‘ইস্ট সাইড গ্যালারি’ হচ্ছে সবচেয়ে সারা জাগানো দেড় কিলোমিটার দেয়াল যাতে ১০০ এর উপরে আলাদা আলাদা গ্রাফিতি ছিলো। ওই গ্রাফিতি গুলোর মধ্যে রাশিয়ান শিল্পী দিমিত্রি ভ্রুবেলের আঁকা ‘My God, Help Me to Survive This Deadly Love’ হচ্ছে অন্যতম আলোচিত একটি গ্রাফিতি যাতে বিতর্কিত সোভিয়েত লিডার লিওনিড ও ইস্ট জার্মানির সেক্রেটারি ইরিক হনেচকারের চুম্বনরত অবস্থার চিত্র অংকন ছিলো তাঁদের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ।

‘Dancing To Freedom, No More Wars, No More Walls, A United World’, tears…, Save Our Planet. এমন শ খানেক নামে, বক্তব্যে গ্রাফিতি আছে এই ‘ইস্ট সাইড গ্যালারিতে’।

১৯৮৯ সালে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পর বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা হয় , তবে শিল্পীর গ্রাফিতির কারণে এতো দিনে বার্লিন প্রাচীর এক অনন্য সম্পদে রুপ নিয়ে ফেলেছে যার জন্য প্রাচীরের ‘ইস্ট সাইড গ্যালারী’র অংশ এখনো সংরক্ষিত আছে । আর সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন শহরে টুকরো টুকরো দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে মনোমেন্ট হিসেবে। এই পর্যায়ে বার্লিন দেয়ালের গ্রাফিতি মুভমেন্ট গ্রাফিতিকে ভ্যান্ডালইজমের বাইরে এনে মানবিক রুপ দিয়েছে, দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ শিল্পের স্বীকৃতি।

বার্লিন প্রাচীরের পতনের পরে সারাবিশ্বেই গ্রাফিতির গ্রহণযোগ্যতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়,যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানের গ্রাফিতি শিল্পী বানস্কি, মিঃ ব্রেইনওয়াস, শেপার্ড ফেইরিদের গ্রাফিতি এখন সারাবিশ্বে জনপ্রিয় ও তাঁরা স্বীকৃত শিল্পী। সেদিক থেকে আমাদের দেশের গ্রাফিতির জনপ্রিয়তা কিছুমাত্রায় কম নয়, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের সময়গুলো রাজনৈতিক ও ব্যাক্তিগতভাবে গ্রাফিতি হয়েছে আমাদের দেশে।

mexico pharmacy cheapest mexico drugs buying prescription drugs in mexico

terbinafine buy online – griseofulvin 250mg for sale buy grifulvin v paypal

https://canadaph24.pro/# best online canadian pharmacy

mexican drugstore online: Online Pharmacies in Mexico – mexican mail order pharmacies

https://mexicoph24.life/# mexican mail order pharmacies

reputable indian pharmacies indian pharmacy fast delivery top 10 pharmacies in india

cheapest online pharmacy india buy medicines from India online pharmacy india

mexican pharmaceuticals online: Online Pharmacies in Mexico – purple pharmacy mexico price list

best online pharmacy india buy medicines from India online pharmacy india

http://indiaph24.store/# mail order pharmacy india

online canadian pharmacy review canada rx pharmacy world best canadian pharmacy

canadian pharmacy prices canadian drugs pharmacy reputable canadian pharmacy

canada drugs online review: Prescription Drugs from Canada – canadian pharmacy ratings

what is generic of zofran

buying prescription drugs in mexico online Mexican Pharmacy Online purple pharmacy mexico price list

http://canadaph24.pro/# canadian pharmacy india

the canadian drugstore Licensed Canadian Pharmacy canadian pharmacy tampa

http://canadaph24.pro/# pharmacy canadian superstore

п»їbest mexican online pharmacies: mexico pharmacies prescription drugs – purple pharmacy mexico price list

world pharmacy india mail order pharmacy india top 10 pharmacies in india

http://canadaph24.pro/# canadianpharmacy com

purple pharmacy mexico price list Mexican Pharmacy Online mexican pharmacy

http://canadaph24.pro/# pet meds without vet prescription canada

top 10 pharmacies in india Generic Medicine India to USA top 10 pharmacies in india

zoloft and zyprexa

https://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

mexican drugstore online mexican pharmacy mexican pharmaceuticals online

reputable indian online pharmacy buy medicines from India online shopping pharmacy india

http://mexicoph24.life/# buying prescription drugs in mexico online

п»їlegitimate online pharmacies india india pharmacy best india pharmacy

pharmacies in canada that ship to the us Prescription Drugs from Canada canadian world pharmacy

https://mexicoph24.life/# mexico pharmacies prescription drugs

northwest canadian pharmacy canadian pharmacies reliable canadian online pharmacy