এটি মূলত একটি রোমান্টিক-কমেডি মুভি কিন্তু এর মাঝেও লুকিয়ে ছিল পুরনো কিছু কথা, লুকিয়ে ছিল নির্বাক-সবাকের মৌন লড়াই। যেখানে দেখানো হয়েছে একজন সুপারস্টারের প্রেমে পড়ার গল্প, দেখানো হয়েছে যুগের সাথে তাল না মিলিয়ে চললে একজন সুপারস্টারের কি পরিণতি হয়।

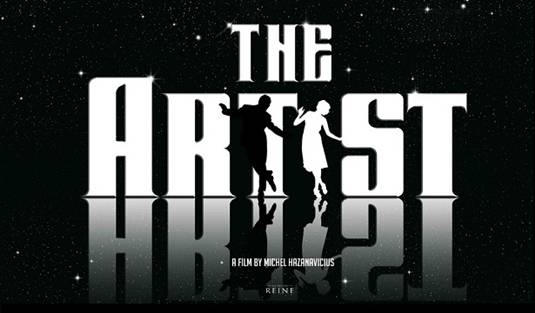

একজন পরিচালকের পরিচালনা কখন সার্থক হয়? যখন তার সৃষ্টি, তার নির্মাণ দেখার পর দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়। যেই নির্মাণ দেখার পর মনে হয় এইটাকে টপকে যাওয়া অনেক কঠিন, যেই সৃষ্টি দর্শকের মনে গভীর ভাবে গেঁথে যায়…। ‘দ্য আর্টিস্ট’ দেখার পর এমন-ই এক রকম অনুভূতির জন্ম নিয়েছে। খুব কম সিনেমা একটানা দুইবার দেখেছি। এমন কি ছিল যা পরপর দুইবার দেখতে বাধ্য করেছে? এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় কি ছিল না এই সিনেমায়! সিনেমাটি দেখে ‘Sunset Blvd’ এর একটি ডায়ালগের কথা মনে পড়ে যায় “We didn’t need dialogue. We had faces” এই সিনেমাটি হল এই ডায়ালগের ভাব-সম্প্রসারণ।

বর্তমানে নির্বাক সিনেমা থেকে সবাক সিনেমাগুলো একটু বেশি বিনোদন-পূর্ণ। ১৯২৭ সালের পর থেকে যখন দর্শক ধীরে ধীরে সবাক(ডায়ালগ যুক্ত সিনেমা) পেতে শুরু করলো তখন থেকে শুরু হল নির্বাক সিনেমার পতন। তখন চ্যাপলিন নিজেও না পেরে সবাক সিনেমা নির্মাণ শুরু করে দেন আর এই নির্বাক থেকে সবাকে আসার গল্পকে পুঁজি করে মিশেল হাজানাভিসিয়াস নির্মাণ করেন “দ্য আর্টিস্ট”।

চলচ্চিত্র মূলত দুই প্রকার সবাক-নির্বাক। কিন্তু পিওর চলচ্চিত্র বলতে “নির্বাক” চলচ্চিত্রকে-ই বোঝানো হয়, যদিও এখন নির্বাক চলচ্চিত্র বলতে কিছু নেই। নির্বাক সিনেমা এখন শুধু-ই ইতিহাস। চ্যাপলিন নিজেও মনে করেন সিনেমার আসল স্বাদ নির্বাক সিনেমার মাধ্যমে-ই পাওয়া সম্ভব(চ্যাপলিন নিজেও সবাক সিনেমা খুব একটা পছন্দ করতেন না)। চ্যাপলিনের কথায় এক হিসেবে খুব সুন্দর একটি যুক্তি আছে , সবাক সিনেমায় যেকোনো একটি সাইড দুর্বল হলে অর্থাৎ স্টোরিলাইন-স্ক্রিনপ্লে যেকোনো একটি দিক দুর্বল হয়ে গেলে অথবা খুব একটা জোরালো না হলেও অন্যান্য ব্যাপার যেমন পরিচালনা-অভিনয়-সঙ্গীত-ডায়ালগ বা টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর মাধ্যমে তা কাভার করে নেয়া যায়। যেমনঃ সিটি অফ গড অথবা দ্য গুড দ্য ব্যাড এন্ড দ্য আগলী সিনেমার কাহিনী খুব একটা আহামরি না কিন্তু শুধুমাত্র পরিচালনা-চিত্রনাট্য-অভিনয়-সঙ্গীতের বাহু ধরে এই সিনেমা দুটি আজ মাস্টারপিস। এই দিক বিবেচনা করে সবাক সিনেমাকে পিউর সিনেমা বলা যায় না। কিন্তু অন্য দিকে একটি নির্বাক সিনেমায় সবকিছু পারফেক্ট ভাবে দেখানো প্রয়োজন হয়, কোন একটি দিক একটু দুর্বল হয়ে পড়লে অডিয়েন্স সিনেমাটি সেভাবে নিতে পারবে না। যদিও এখন আমরা সবাক সিনেমা দেখে অভ্যস্ত তাই নির্বাক সিনেমার নাম শুনলে কপালে ভাজ পড়ে যায়।

২০১১ সালে বেশ কিছু অসাধারণ সিনেমা নির্মিত হয়েছে, যেখানে ছিল স্পিলবার্গের “ওয়ার হর্স”, স্করসিসের “হুগো”, এবং দ্য হেল্প-এর মত পিউর ড্রামা চলচ্চিত্র। কোনটাই কোনটি থেকে কম না, সেখানে থেকে একটিকে বাছাই করা বেশ দূরুহ ব্যাপার। আর সেই সব সিনেমার ভিড় থেকে যদি কোন নির্বাক সিনেমাকে বাছাই করা হয় আর সেই সিনেমাটি যদি হয় সাদা-কালো তাহলে হয়তো অনেকের ভ্রু কুচকে যাবে। যেহেতু স্পিলবার্গ-স্করসিস উনাদের কাজকে টপকে একটি নির্বাক সাদা-কালো চলচ্চিত্র সেরা চলচ্চিত্র খেতাব অর্জন করে ফেলেছে সেহেতু নিশ্চয়-ই এটি ঐ রকম একটি সিনেমা।

এখনকার পরিচালকগণ যেখানে নিত্য-নতুন পন্থা অবলম্বন করছেন, প্রতিনিয়ত নতুন কিছু করে দেখাচ্ছেন সেখানে মিচেল হাজানাভিসিয়াস দর্শককে নিয়ে গেছেন ৮৪ বছর পেছনে। যখন সবাক চলচ্চিত্র খুব একটা জোরে-সোরে শুরু হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা গড়ে উঠে, এখানে-ই পরিচালক তার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি এই সাহসীকতা দেখাতে পেরেছেন কারণ তিনি তার কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানেন তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা অডিয়েন্স পজিটিভ ভাবে-ই গ্রহণ করবে এবং সেভাবে-ই তিনি দ্য আর্টিস্ট সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন। স্টোরিলাইন সিম্পল বাট চার্মিং। অসাধারণ লেগেছে ক্যামেরা ওয়ার্ক, খুব সতর্কতার সাথে এই সিনেমার চিত্রায়ন করা হয়েছে কারণ এই সিনেমার প্লট ১৯২৭ সালকে কেন্দ্র করে তখন ক্যামেরা ব্যবহার কেমন ছিল তা এই সিনেমায় তুলে আনা হয়েছে। মজার ব্যাপার হল এই মুভিতে কোন প্রকার Zoom শট ছিল না, কারণ সেই সময় জুম টেকনোলজির ব্যবহার শুরু হয়নি, তাই সিনেমাতেও কোন প্রকারে জুম টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয়নি, যদিও পুরো সিনেমার শুটিং হয়েছে নরমাল ভাবে-ই পরে তা সাদা-কালোতে কনভার্ট করে নেয়া হয়েছে। মুভির কাহিনী যেহেতু ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালকে কেন্দ্র করে সেহেতু সিনেমাটিকে ঐ আঙ্গিকে-ই সাজাতে হবে, যেন দর্শক সিনেমাটি দেখার সময় নিজেকে সেই সময়ে আবিষ্কার করে। এই ব্যাপারটি ফুটিয়ে তোলানোর দায়িত্ব সেট এবং কস্টিউম ডিজাইনার উপর নির্ভর করে। দ্য আর্টিস্ট সিনেমার আর্ট ডিরেকশনের কাজ চমৎকার হয়েছে, প্রতিটি মার্জিত কস্টিউম আর সুসজ্জিত সেট ডিজাইনিং-এর ফলে সিকুয়েন্সগুলো খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যতম, কারণ নির্বাক সিনেমার ডায়ালগের কাজ করতে হয় “ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিককে”। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক খুব ভালো লেগেছে, কিছু সিকুয়েন্সে বার্নাড হারম্যান(মিউজিক কম্পোজার) এর love theme (ভার্টিগো সিনেমার) ব্যবহার করা হয়েছে, এর আগেও হাজানাভিসিয়াস তার একটি মুভিতে নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট সিনেমার সাউন্ডট্র্যাক ব্যবহার করেছেন।

চ্যাপলিদের সিনেমা – ‘দি আর্টিস্ট’ – ইতিবৃত্ত

https://www.3ddentascope.com/3d-ceiling-mount-2/

চ্যাপলিদের সিনেমা – ‘দি আর্টিস্ট’ – ইতিবৃত্ত

http://lapshin.agpu.net/KizilovP/41/66708

http://mexicoph24.life/# pharmacies in mexico that ship to usa

canadian pharmacy cheap canadian pharmacies canadian pharmacy 365

best india pharmacy india pharmacy top online pharmacy india

http://mexicoph24.life/# mexican border pharmacies shipping to usa

https://indiaph24.store/# indian pharmacy

reputable indian online pharmacy: buy medicines from India – online pharmacy india

Online medicine home delivery indian pharmacy fast delivery п»їlegitimate online pharmacies india

https://canadaph24.pro/# reliable canadian pharmacy

mail order pharmacy india buy medicines from India india pharmacy

https://mexicoph24.life/# mexico pharmacies prescription drugs

http://indiaph24.store/# online shopping pharmacy india

dosage of zyprexa

medicine in mexico pharmacies mexican pharmacy medicine in mexico pharmacies

http://canadaph24.pro/# ordering drugs from canada

canadian drugs: Licensed Canadian Pharmacy – canada drugs online

mexico drug stores pharmacies mexican pharmaceuticals online buying from online mexican pharmacy

http://canadaph24.pro/# safe canadian pharmacy

https://indiaph24.store/# pharmacy website india

http://canadaph24.pro/# best online canadian pharmacy

online canadian drugstore Prescription Drugs from Canada canada drugstore pharmacy rx

https://canadaph24.pro/# online pharmacy canada

medicine in mexico pharmacies mexican pharmacy mexican rx online

india pharmacy: Generic Medicine India to USA – india online pharmacy

https://mexicoph24.life/# pharmacies in mexico that ship to usa

http://canadaph24.pro/# canadapharmacyonline

canadian pharmacy online reviews canadian pharmacies canadian mail order pharmacy

https://canadaph24.pro/# pharmacies in canada that ship to the us

www canadianonlinepharmacy canadian pharmacies canadian pharmacy meds review

zofran nasal spray

medication from mexico pharmacy: Mexican Pharmacy Online – п»їbest mexican online pharmacies

world pharmacy india indianpharmacy com best india pharmacy

http://canadaph24.pro/# thecanadianpharmacy

reputable indian online pharmacy reputable indian pharmacies india pharmacy mail order

https://canadaph24.pro/# canadian pharmacy near me

https://indiaph24.store/# best india pharmacy

medication from mexico pharmacy mexican pharmacy mexico pharmacy

https://canadaph24.pro/# canadianpharmacymeds com

https://indiaph24.store/# india pharmacy

legitimate canadian pharmacies Prescription Drugs from Canada online canadian drugstore

http://mexicoph24.life/# buying from online mexican pharmacy

https://indiaph24.store/# Online medicine order

п»їbest mexican online pharmacies Online Pharmacies in Mexico buying from online mexican pharmacy

buy prandin 1mg online cheap – prandin generic buy empagliflozin 25mg generic

http://canadaph24.pro/# canadian drug stores

pharmacy canadian canadian pharmacies legit canadian pharmacy online

http://indiaph24.store/# cheapest online pharmacy india

https://mexicoph24.life/# mexican mail order pharmacies