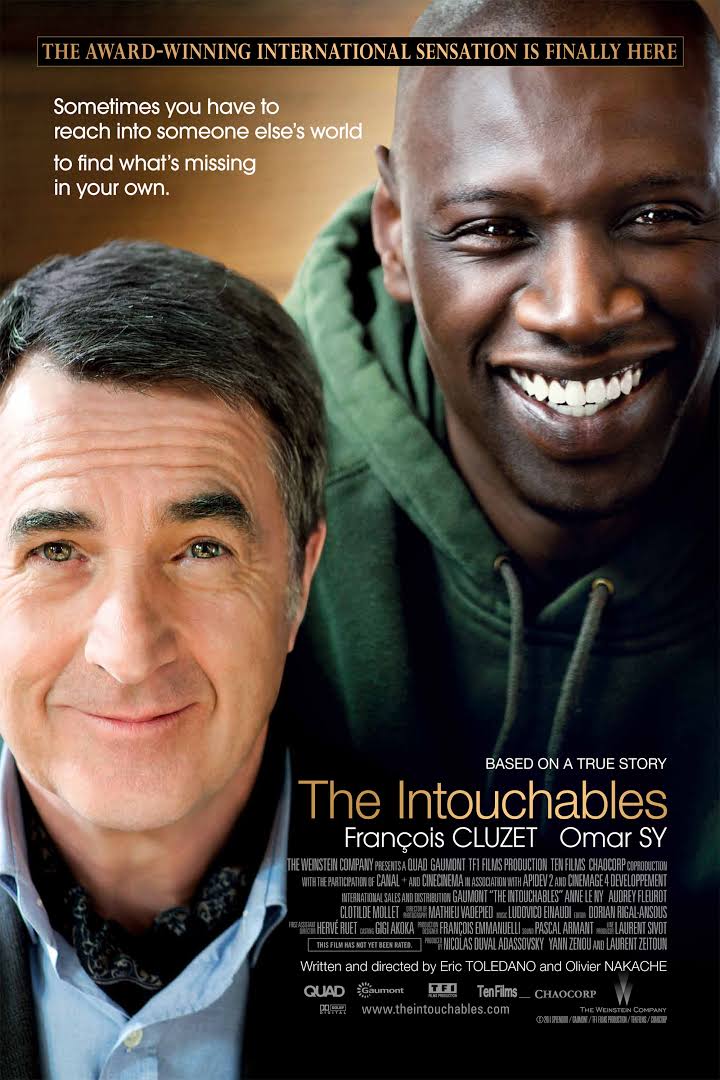

ফরাসী মুভি ইন্টাচেইবল (Intouchable,2011) তে ফিলিপ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সংস্কৃতিমনা, কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধী। আধুনিক চিত্রকর্মের প্রদর্শনী থেকে চড়া দামে ফিলিপকে একটি ছবি কিনতে দেখে সহযোগী গরীব ড্রিস অবাক হয়ে যায়। ড্রিস দাবি করে, ফিলিপ ঠকছে সে এর চেয়ে ভাল ছবি আঁকতে পারে। ফিলিপ হেসে উড়িয়ে দিলে, ড্রিস গোঁ ধরে সেও ছবি আঁকবে। এবং সত্যিই আধুনিক দূর্বোধ্য একটি ছবি এঁকে ফেলে। পরে বাজারে ভাল দামে ছবিটি বিক্রিও করে দেয় ফিলিপ।

এখন একটি প্রশ্ন জাগে চিত্রকর্মের মূল্যায়ন কীভাবে হয়? দক্ষ হাতের শিল্প-কর্ম না অদক্ষ হাতের তার পার্থক্য করাও দূরহ হয়ে উঠেছে আধুনিক চিত্রশিল্পে। বিশেষ করে অ্যাবস্ট্রাক্টিসিজম, সুরিয়ালিজম এবং প্রিমিটিভ ধাঁচের ছবিগুলোর কোন সঠিক প্রোপর্শন, অবয়ব, রং এর যথোপযুক্ত ব্যবহার না থাকায় যে সে এঁকে ফেলতে পারে। যেমনটা সিনেমার আনাঢ়ি ড্রিসের করা চিত্রকর্ম। যেহেতু বোধগম্যতা আধুনিক চিত্রশিল্পীগণ থোড়াই কেয়ার করেন, এবং শিল্প কর্মের অর্থবাচকতা শিল্পী মনের একান্ত ব্যক্তিগত হওয়ায় অন্য কারও মূল্যায়ন যথেষ্ঠ হচ্ছে না। তাই আধুনিক শিল্পে আনাড়ি শিল্পের শিল্প-কর্মের মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে মূল্যায়নের প্রশ্নে শিল্প বিশ্লেষকগণ একটু নড়ে-চড়ে বসছেন। কোন শিল্পকে খারাপ বলব আর কোনটিকে ভাল বলব তার নীতি নির্ধারণে বিশ্লেষকগণ যারপরনাই হিমশিম খাচ্ছেন।

ভাল কাজ ও খারাপ কাজ বিচারের মানদন্ড নির্ধারণে বিশ্লেষকগণ এমন সব ফ্যাক্টর হাজির করেছেন যেগুলো দ্বারা অতীতের শিল্পকে ভাল বা মন্দ বলা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্লেষকগণ পরামর্শ দিচ্ছেন, অতীতের শিল্পগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে ভাল শিল্প ও খারাপ শিল্পের চিত্রকর্মকে আলাদা আলাদা শ্রেণি বিন্যাস করা যায় এবং কীসের ভিত্তিতে এ শ্রেণি বিন্যাস করা হল তা স্বচ্ছতার সাথে নোট রাখা যেতে পারে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানদন্ড এখন বর্তমান শিল্পের উপর আরোপ করার মাধ্যমে শিল্প মূল্যায়নের মাপকাঠি তৈরী করা যেতে পারে এবং সে মূলনীতিগুলো পরবর্তী শিল্পীগণও উন্নত মানের শিল্প উৎপাদনে অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে পারে।

এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিল্পী ও বিশ্লেষকদের নিয়ে একটি বিচারক দল তৈরি করা যেতে পারে। যারা ছবিগুলোর রেটিং তৈরি করবেন। এমনটাই পরামর্শ দিচ্ছেন অ্যামেরিকান মনোবিজ্ঞানী জেমস ম্যাক্কিন ক্যাটেল। তিনি মনে করেন, “অভিজ্ঞ বিচারক দ্বারা শিল্প মূল্যায়ন করা ছাড়া মানুষের শিল্প-কর্ম মূল্যায়ন করা সম্ভব না।”১

এমন সাধারণ মানদন্ডকে অবশ্যই অবজেক্টিভ বা বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। কারণ ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি দিয়ে শিল্প মূল্যায়ন করলে মূল্যায়নকারী পক্ষপাত দুষ্টে ভোগতে পারেন। কিন্তু শিল্পে যে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন খাটে না! ব্যক্তির একান্ত অনুভূতির প্রকাশ যেখানে শিল্প, সে শিল্প কীভাবে বস্তুনিষ্ঠ বস্তুগত দক্ষতা বা স্কিল দিয়ে পরিমাপ করা যাবে! এ ক্ষেত্রে ক্যাটেলের দক্ষ শিল্পীদের পরামর্শকদের বিচার বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

আবার শিল্পের দার্শনিক বিচার কম হয় নি। একদল দার্শনিক মনে করেন শিল্পকে অবশ্যই সুন্দরের ধারণার বাস্তব প্রকাশ হতে হবে। প্লেটো, অ্যারিস্টাটল, প্লটিনাস সহ মধ্যযুগীও দার্শনিকদের এমনি মত। এদের মধ্যে সানতাইয়ানা তিনটি নীতির কথা বলেছেন,

(১) শিল্পে প্রাণবন্ততা ও গভীরতার অনুভূতির ছাপ থাকতে হবে

(২) পবিত্রতা ও অভিজ্ঞতার দৃঢ়তা থাকতে হবে

(৩) প্রাসঙ্গিকতা ও বৃহৎ পরিসরে উপযোগীতা থাকতে হবে।২

শিল্প মূল্যায়নে এর বাজার মূল্য বিবেচনায় আনা যেতে পারে বলে অনেকে অভিমত দেন। এক্ষেত্রে সমস্যাও আছে, দামী শিল্প-কর্মই যে উন্নত মানের শিল্প হবে তার কী গ্যারান্টি আছে। বাজারের পণ্যের মূল্য পণ্যের গুণগত মান ছাড়াও চাহিদা, দুষ্প্রাপ্যতা, ক্রেতার ইচ্ছা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

Source: Famous Biographies

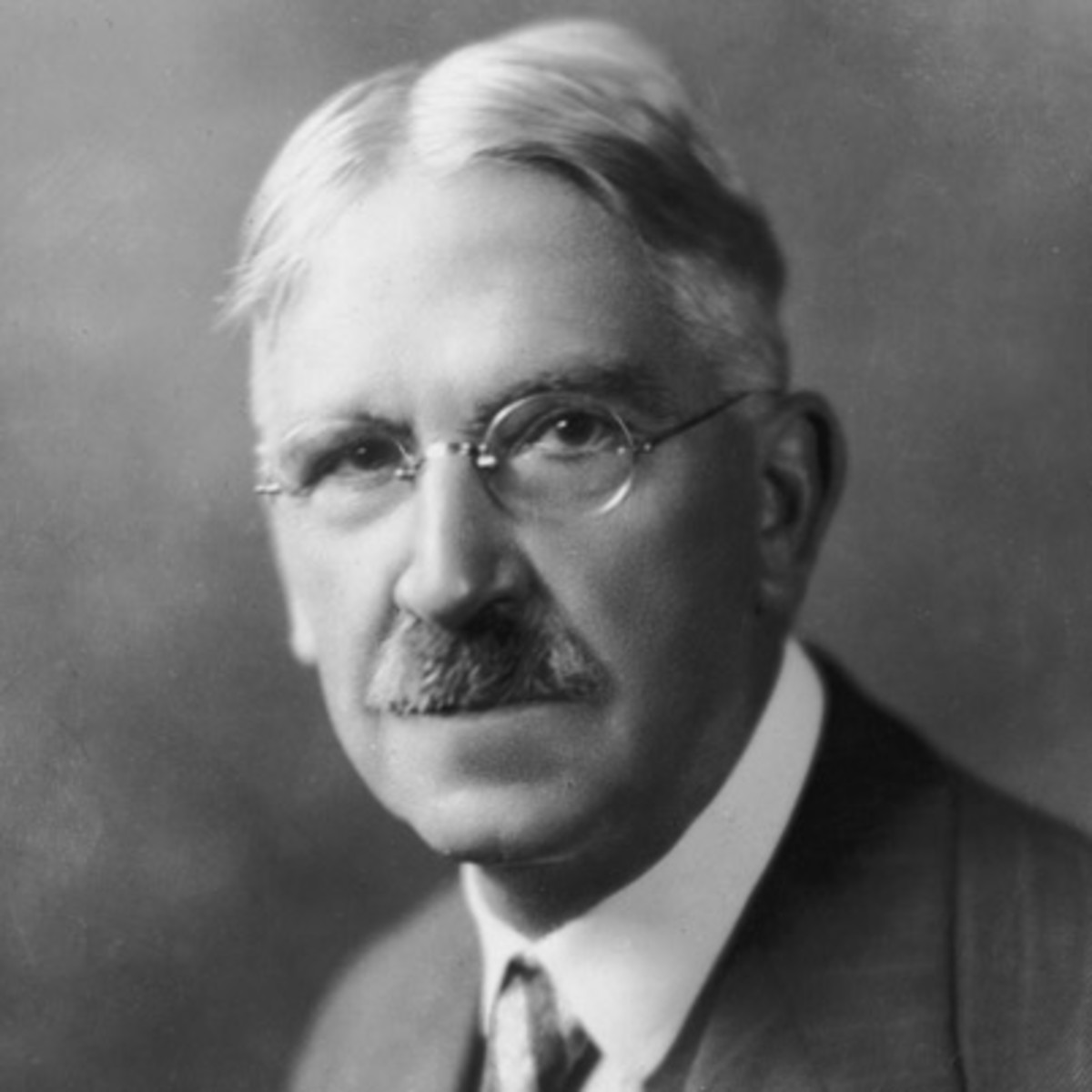

দার্শনিক জন ডিউয়ে (John Dewey) তিনটি মানদন্ডের কথা বলেছেন,

(১) বাস্তব আকার বা অবয়ব

(২) শিল্প মাধ্যমে অর্থবাচকতা থাকতে হবে

(৩) প্রকাশিত শিল্পবস্তুর স্পষ্ট প্রকৃতি উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ, একটি আদর্শ চিত্র-কর্ম তৈরিতে চিত্রকর্মে ব্যবহৃত বাস্তুব অবয়বের মধ্যে প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক ও অর্থবাচকতা থাকতে হবে।

এখন এ মূলনীতিগুলো চিত্রকর্ম শিক্ষার মধ্যে আনয়ন করা সম্ভব কী না এ নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। দার্শনিক কান্ট মনে করেন শিল্প প্রতিভা শিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব না। কারণ জিনিয়াসদের মধ্যে শিল্প প্রতিভা সুপ্তাকারে লুকায়িত থাকে। আবার অনেকে শিল্প শিক্ষার সাধারণ বা প্রাথমিক ধারণা শেখাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। রং, তুলি, আলো, ছাঁয়া, প্রোপর্শন, পার্সপেক্টিভ কল্পনা, রুচী, তত্ত্ব ইত্যাদির যথোপযুক্ত প্রয়োগ শিখতেই হয়। আবার এগুলো থাকলেই যে একজন ভাল চিত্র অঙ্কন করতে পারবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সৃজনশীল কল্পনা ও ধারণার সঠিক বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা শিল্পী অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে না। সে যাইহোক শিল্প মূল্যায়নে সৃজনশীল কল্পনা ও ধারণা মূর্ত করে তোলার মাধ্যমেই শিল্পকে স্বার্থক করে তোলে।

শিল্পের মূল্যায়নে আরেকটি সমস্যা বা সীমাবদ্ধতার দিক হচ্ছে শিল্পগুলো খুব সহজেই একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায় না। কারণ সময় ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পের স্টাইলও বদলে যায়। সুতরাং এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যায়নের মাপকাঠিরও পরিবর্তন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন ট্র্যাডিশনাল ধর্মী চিত্রের সাথে এখনকার আধুনিক চিত্রের মধ্যে একক কোন মূলনীতি তৈরি করা যায় না যার মাধ্যমে চিত্রগুলোর তুলনামূলক মূল্যায়ন করা যাবে। এ জন্যে শিল্পগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, ব্যবহারিক ধরণ অনুযায়ী বাসার দেয়ালে টাঙ্গানোর জন্য, ম্যাগাজিনের কাভার, মিউজিয়ামে প্রদর্শের চিত্র-কর্ম, কার্টুন, গ্রাফিতি ইত্যাদিতে ক্যাটাগোরাইজ করা যেতে পারে। আবার পণ্যের বিজ্ঞাপন, পোস্টার থেকে শুরু করে ধর্মীয় ব্যক্তি ও ঘটনার চিত্রাঙ্কনকেও আলাদা শ্রেণি হিসেবে রাখা যেতে পারে। আবার সময়, সমাজ, সংস্কৃতি, আন্দোলন, ঐতিহাসিক ঘটনা ও গোষ্ঠী ভেদে শিল্প কর্মগুলোকে আলাদা করা যায়। এবং এভাবে আলাদা আলাদা শ্রেণির আলাদা আালাদা মূল্যায়ন করা সম্ভব।

হুবুহু দেখতে দুইটি ছবি একই রকম কিন্তু দুইটি ভিন্ন সময়ে আঁকা হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম ছবিতে যে ইতিবাচক মূল্যায়ন আশা করা যায় শেষের ক্ষেত্রে তেমনটা আশা করা যায় না। যেমন মোনালিসার মত নারী ছবি ভিঞ্চির পর অনেকে এঁকেছেন কিন্তু ভিঞ্চির মোনালিসা সেরা। সালভেদর ডালির গলিত ঘড়ি, কাঠ ফাটা দুপুরে রিং চালানো কোন বালকের ছবি অনেকে এঁকেছেন কিন্তু ডালির মত জনপ্রিয়তা পায় নি।

আবার যখন উনিশ শতকে চিত্র-শিল্পের বাস্তব অবয়ব ও যথাযথ প্রোপর্শনে রং ও আলোর ব্যবহার মেনে ট্র্যাডিশনাল শিল্পী ছবি আঁকছেন তখনই আবার আফ্রিকান, ভারতীয় ও পার্সিক চিত্রকর্মে শিল্পীরা বাস্তব আকার অবয়বের থোড়াই কেয়ার করছেন। এখন উভয় শিল্প কি একই মানদন্ডে পরিমাপ করা হবে? নিশ্চয় না। পিকাসো তো আফ্রিকান আর্ট দ্বারা দারুণ প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি আফ্রিকান স্টাইলে অনেক ছবি এঁকেছেন, যেমন “মা ও শিশু” ছবিটি।

Source: healthcarestore

সুতরাং শিল্প মূল্যায়নে শিল্পের উদ্দেশ্য, মাধ্যম, ধরণ, সময় ও স্থান অনুসারে শ্রেণিকরণ করা এবং অর্থ ও তাৎপর্য, আকর্ষণ, মুহূর্তের অনুভূতি ইত্যাদির বিবেচনায় চিত্রকর্ম মূল্যায়ন করা সম্ভব। কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবের শৈল্পিক উপস্থাপনের প্রশ্নে চিত্র-শিল্প মূল্যায়ন অসম্ভবই থেকে যায়।

তথ্যসূত্র:

১. CATTELL, J. McK. Statistics of American Psychologists. Amer. J. Psychol. 1903, 14, 310-328.

২. SANTAYANA, G. Reason in Art. New York: Charles Scribner’s Sons, 1906.

prandin 1mg sale – purchase empagliflozin pills buy empagliflozin without a prescription