পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মাঝে অন্যতম সভ্যতা হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতা যা ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতার একটি নিদর্শন স্বরূপ ৷ আনুমানিক ৩৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সিন্ধু নদ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে সভ্যতাটির নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা ৷ প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম হরপ্পায় খননকার্য হয় বিধায় অনেকে একে হরপ্পান সভ্যতা হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। যদিও এখন আর শুধু সিন্ধু নদ কিংবা হরপ্পায় সীমাবদ্ধ নেই বরং বহুসংখ্যক প্রত্নস্থান আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বিশাল এলাকা জুড়ে এ সভ্যতার বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায় ৷

সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

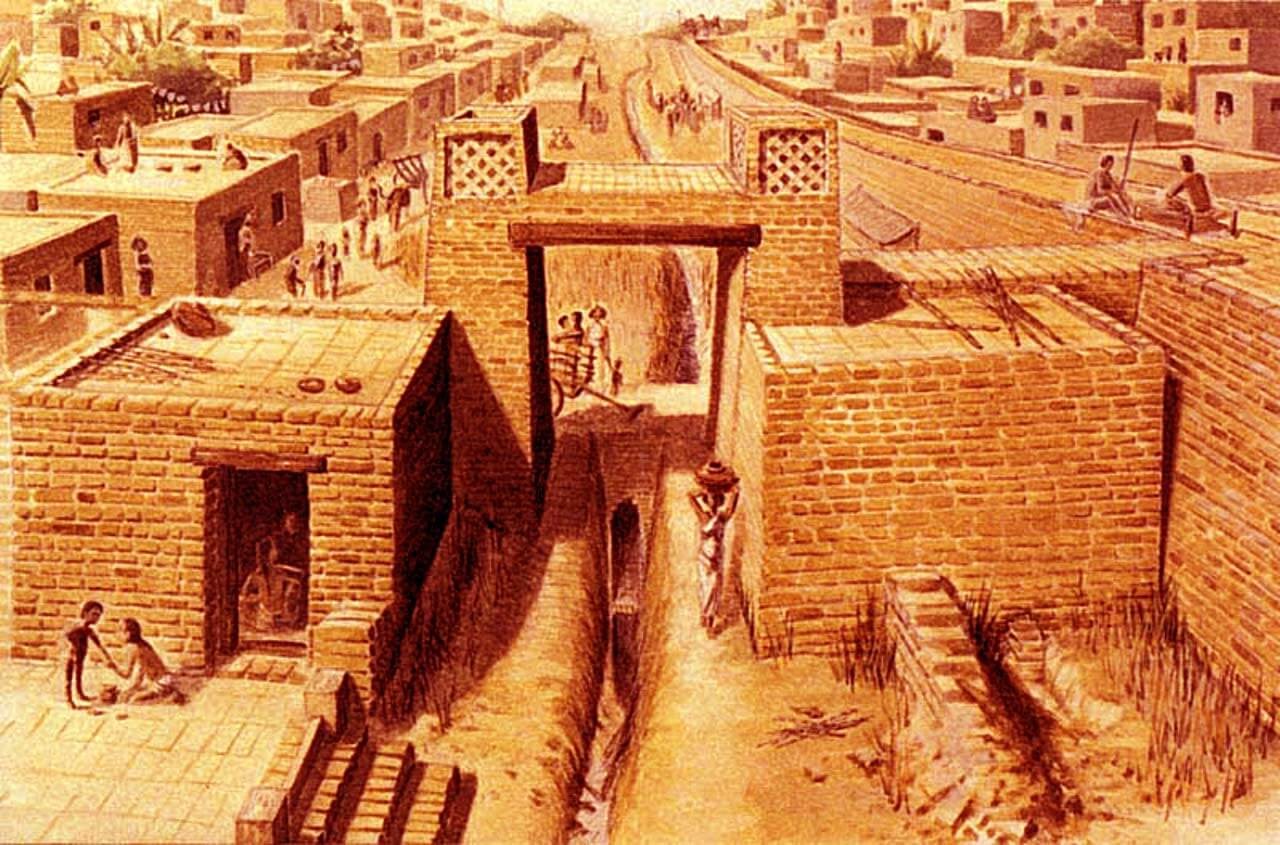

সিন্ধু-সভ্যতা মূলত ছিল নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা। আবিষ্কৃত বিভিন্ন নগরের অবস্থান ও নগর-পরিকল্পনা দেখে বোঝা গেছে যে, নাগরিক জীবনের নানান বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এ সভ্যতায় রয়েছে।

প্রাচীন সভ্যতাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাঝে অন্যতম কিছু বৈশিষ্ট্য হল –

- ভৌগোলিক প্রসারতা

- উন্নত নগর পরিকল্পনা

- আধুনিক পৌর জীবন

- সমসাময়িক উন্নত সভ্যতার সাথে যোগাযোগ

- উন্নত শিল্পকলা ইত্যাদি ৷

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারক হিসেবে বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে সমাদৃত হয় ৷ তাঁর সাথে সাথে বাহাদুর দয়ারাম সোহানী এবং স্যার জন মার্শালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করতে৷

অবশ্য তাঁদের পূর্বে ১৮৭৫ সালে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম হরপ্পার অপরিচিত লিপি লেখা একটি সীলের সন্ধান পান ৷ আর রাখালদাসরা মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কার করেন ১৯২১-২৪ সালের ভেতর ৷ তাঁরা মাটির নিচে বৃহৎ এক নগরী, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, সীলমোহর সহ নানা ধরনের নিদর্শন খুঁজে পান ৷ রাখালদাস পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারোতে বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন ৷ এরপর একে একে দয়ারামের নেতৃত্বে হরপ্পায় এবং জন মার্শালের নেতৃত্বে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়৷

এছাড়াও, বি.বি লাল ও বি.কে থাপারের নেতৃত্বে ১৯৬১-৬৯ পর্যন্ত খনন কাজের ফলে রাজস্থানের কালিবঙ্গান আবিষ্কৃত হয় ৷ এসব আবিষ্কারের ফলে প্রাচীনকালে পাঞ্জাব থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত কয়েকশ মাইল ব্যাপী স্থানে যে একটি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায় ৷

সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার

সিন্ধু সভ্যতার মোট আয়তন প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ৷ সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারত জুড়ে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটে ৷ ভৌগোলিক বিস্তারের বিবেচনায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর বৃহত্তম সভ্যতা। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ বেলুচিস্তানে এ সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষণীয় ৷ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চেয়ে এই সভ্যতা ছিল প্রায় ২০ গুণ এবং প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মিলিত এলাকার তুলনায় ছিল ১২ গুণ বড়৷ ঐতিহাসিকদের মতে, সিন্ধু সভ্যতাটি উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর, আরব সাগর এবং পশ্চিমে ইরান-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে পূর্বে ভারতের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল ৷ সিন্ধু সভ্যতার প্রধান প্রধান শহরের মাঝে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারো, সুতকাজেনডোর, লোথাল, কালিবঙ্গাল অন্যতম ৷

সময়কাল

সিন্ধু সভ্যতার সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা এখনো সম্ভব হয়নি ৷ তবে আবিষ্কৃত সীল ও নিদর্শনের ভিত্তিতে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল ২৮০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে ধরে নেন অনেকেই ৷ যদিও ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আত্মপ্রকাশের পূর্বে মাটির নিচের স্তরে পানির নীচে ৫০০ বছরের একটি স্তর ৩৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ (২৮০০+৫০০) চিহ্নিত করা হয় ৷ সেই হিসেবে এ সভ্যতার সময়কাল ৩৩০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ মতান্তরে ৩৩০০-১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৷

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ নিয়ে আজো রয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা ৷ সুনিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারেনা কে বা কারা এই সভ্যতার স্রষ্টা ৷ কারও মতে এই সভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড়রা, কারও মতে সুমেরীয়রা, কারও মতে আর্যরা আবার কেউবা বিশ্বাস করেন মিশ্র জাতিগোষ্ঠীই ছিল সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ৷ তবে প্রতিটি মতবাদেরই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে ৷

ক. দ্রাবিড় সৃষ্ট মতবাদ:

দ্রাবিড়দের সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা মনে করার নেপথ্যের যুক্তি গুলো হল:- দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল প্রাক-আর্য সভ্যতা, উভয় সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় মিল, সিন্ধু নগরে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের সাথে ভারতীয় মুণ্ডা ও দ্রাবিড়দের কঙ্কালের সাদৃশ্য ৷ মতবাদের বিপক্ষেও জোরালো যুক্তি রয়েছে – দুই জাতির মৃতদেহের অন্তোষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতির বৈসাদৃশ্য, ভাষার অমিল ইত্যাদি ৷

খ. সুমেরীয় সৃষ্ট মতবাদ:

সিন্ধু সভ্যতা সুমেরীয় সৃষ্ট মনে করার কারণ- উভয় সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক মিল এবং দুই সভ্যতাতেই মাতৃপূজার প্রচলন ইত্যাদি ৷ আবার বিপক্ষে অবস্থানকারীরা বলেন, সীলমোহর, ভাস্কর্যে কোন মিল নেই দুই সভ্যতার, কৃষি ব্যবস্থার অমিল, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি কবর দেয়ার প্রথার ক্ষেত্রেও অমিল দেখা যায় ৷

গ. আর্য সৃষ্ট মতবাদ:

আর্যদের যারা এ সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাঁরা স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন- সিন্ধু নগরে প্রাপ্ত কঙ্কালের মধ্যে আর্য জাতির কঙ্কাল প্রাপ্তি, পোশাক ও খাদ্যে সাদৃশ্য৷ অন্যদিকে মতবাদের বিরোধীরা বলেন- সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক আর আর্য সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক, ভাষা, শিল্পকলা, ধর্ম, সকল ক্ষেত্রেই অমিল ছিল দুই সভ্যতার ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তি হচ্ছে, আর্যদের গ্রন্থ ঋকবেদের রচনাকাল ১৫০০ বা ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অথচ সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল আরও প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ৷

ঘ. মিশ্র জাতি মতবাদ:

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে মিশ্র জাতিগোষ্ঠীকে আখ্যায়িত করেন অনেকে ৷ তন্মধ্যে তিনটি মানবগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য-

প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত)

মেডিটারেনিয়ান (ভূমধ্যসাগরীয় জাতি)

আলপাইন জাতি (মঙ্গোলীয় গোত্রের) ৷

তবে শুধুমাত্র কিছু কঙ্কাল ও খুলির উপর ভিত্তি করে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, এই তিন জাতিই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ৷

বিভিন্ন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা অন্তত একটি ব্যাপারে একমত, সিন্ধু সভ্যতা একটি জনগোষ্ঠী নয় বরং একাধিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত হয়েছিল ৷

সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা

সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে নগর পরিকল্পনা অন্যতম। কারণ আধুনিক নগর পরিকল্পনার ধারণা মূলত সিন্ধু সভ্যতা থেকেই প্রাপ্ত ৷

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গান ছিল প্রায় একই গঠনরীতি অনুসারে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ৷ নগরীগুলোর মাঝে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান ছিল :

১. দুর্গ নগরী:

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীতে চারদিকে দেয়াল পরিবেষ্টিত একটি করে দুর্গ নির্মিত হয়েছিল ৷ উঁচু এলাকায় নগরের দুর্গ ছিল এবং সেখানে সাধারণত সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই বসবাস করতো ৷ নগরীর নিচু অংশে ছিল উপ-নগরী৷

২. রাস্তা:

সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো ও কালিবঙ্গানের প্রধান সড়কগুলো বেশ প্রশস্ত ছিল৷ সেগুলো ৯ থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া হতো ৷ অন্যান্য রাস্তাগুলি প্রধান রাস্তার সঙ্গে সমকোণে প্রসারিত ছিল এবং বাড়িঘরগুলি রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত ছিল। রাস্তার পাশে সমান দূরত্বে ল্যাম্পপোস্টও স্থাপন করা হয়েছিল ৷

৩. গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা:

নগরীর বেশির ভাগ বাড়ি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিল বিশেষ করে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে ৷ তবে লোথাল ও কালিবঙ্গানে দেখা যেত রোদে পোড়ানো ইটের বাড়ি ৷ প্রত্যেকটি বাড়ি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল ৷ বেশির ভাগ বাড়ি দু কক্ষ বিশিষ্ট হলেও বেশি কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে ৷

৪. পয়ঃপ্রণালী:

সিন্ধু সভ্যতার বেশির ভাগ শহরের পয়ঃপ্রণালী ছিল উন্নতমানের ৷ প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে একটি বারান্দা, একটি বসার ঘর এবং গোসলখানা ছিল ৷ কালিবঙ্গানে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে একটি করে কোয়া ছিল ৷ প্রতিটি বাড়িতেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা হতো ৷ পানি নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার নিচে ভূ-গর্ভস্থ ড্রেন ছিল৷ বাড়ি থেকে পানি নির্গত হয়ে এসে বড় রাস্তার নর্দমায় পড়ত ৷ এমনকি আধুনিককালের মতো ম্যানহোলও ছিল ৷

৫. বৃহৎ স্নানাগার:

মহেঞ্জোদারো শহরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি দুর্গ এলাকার “মহাস্নানাগার”৷ নগর দুর্গের ঠিক মাথায় এটি অবস্থিত ছিল ৷ এর আয়তন ছিল ১৮০ × ১০৮ ফুট৷ প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার মনে করেন স্নানাগারটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল ৷ পূজারীরা স্নান সেরে ছোট ছোট কক্ষে পোশাক বদল করত ৷ এই নিদর্শনটি এখনো টিকে আছে ৷

৬. শস্যাগার:

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দুর্গের ভেতরে একটি করে বিশাল শস্যাগার অবস্থিত ছিল ৷ হরপ্পায় দুর্গের ভেতরে ৬টি শস্যাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ প্রত্যেকটি শস্যাগার নদীর কাছাকাছি অবস্থিত ৷ সম্ভবত খাদ্যশস্য নদীপথে পরিবহনের সুবিধার জন্যই শস্যাগারগুলো নদীর কাছাকাছি নির্মিত হয়েছিল৷

৭. বৃহৎ হল :

মহেঞ্জোদারোতে ৮০ ফুট আয়তনের একটি বৃহৎ হল আবিষ্কৃত হয় ৷ হল ঘরের ভেতরে সারি সারি বসার জায়গা এবং এর সামনে প্লাটফর্ম ছিল ৷ এটাকে মহেঞ্জোদারোর সভাগৃহও বলা হয়ে থাকে ৷

উল্লেখ্য, হরপ্পা/ সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলি ছিল হয় বন্যা-প্রবণ নদী উপত্যকায়, নয় মরুভূমির প্রান্তে, নয়ত বা সমুদ্রের ধারে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। এই জন্যই হয়ত নগর পরিকল্পনা ও জনজীবনের প্রণালীতে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা যেত।

সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার গঠনশৈলী দেখে সহজেই অনুধাবন করা যায় এই সভ্যতার মানুষেরা গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলেছিল এবং সিন্ধু সভ্যতা ছিল তার সমকালীন মানব-সভ্যতায় একটি উন্নত সভ্যতা। সেখানে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল।

নাগরিক জীবনে বৈদিক যুগের মতো বর্ণ প্রথা চালু না থাকলেও ৪টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ছিল ৷

প্রথম শ্রেণীতে শাসক, পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী ৷

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যোদ্ধা ৷

তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর ৷

এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল কৃষক, জেলে, তাঁতি, মিস্ত্রি, গৃহকর্মী অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ ৷

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি মূলত কৃষি প্রধান হলেও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকেও তাঁরা বেশ এগিয়ে ছিল ৷ সাধারণ জনগণের প্রধান খাদ্য তালিকায় ছিল গম এবং বার্লি৷ এছাড়াও মাছ, মাংস, সবজির পাশাপাশি খেজুর ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য ৷ গৃহপালিত জন্তুও ছিল অনেক ৷ এগুলোর মাঝে কুজ বিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, মেষ, বিড়াল ও হাতি উল্লেখযোগ্য৷ সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার প্রচলন ছিল না৷ উট ও গাধাই ছিল ভারবাহী প্রাণী ৷ অবসর সময়ে সিন্ধু বাসীরা পাশা খেলা, শিকারের পাশাপাশি ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজনও করতো ৷ এ সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য ছিল ৷

সিন্ধু সভ্যতার পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আবিষ্কৃত মূর্তি থেকে ধারণা পাওয়া যায় কিছুটা ৷ পুরুষেরা নিম্ন অংশে ধুতির মত কাপড় এবং উপরিভাগে সুতা দিয়ে তৈরি করা চাদর পরিধান করত ৷ নারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল দুই প্রস্থ কাপড় ৷ পুরুষ, মহিলা সবাই লম্বা চুল রাখত এবং নানা ধরনের অলংকার পরিধান করত ৷ ধারণা করা হয় এই সভ্যতার নারীরা আধুনিক যুগের মতো প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করত৷

সিন্ধু সভ্যতায় রাজশক্তি ছিল কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ৷ তবে নগর পরিকল্পনা, পৌর জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ এক মতানুসারে সিন্ধু উপত্যকা সাধারণত মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা রাজধানীর অধীনে শাসিত হতো ৷ আবার অনেকেই মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার জনগণ একজন যাজক রাজার দ্বারা শাসিত হতো ৷

সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিভিন্ন আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, তারা প্রাকৃতিক শক্তির যেমন- গাছ, নদ-নদী ও জীবজন্তুর পূজা করতো ৷ এছাড়াও পোড়ামাটির তৈরি ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া যাওয়াতে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন তাদের ধর্মীয় জীবনে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল ৷ বিভিন্ন জায়গায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করার তিন ধরনের প্রথার হদিশ পাওয়া যায় ৷ কোথাও ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও অলঙ্কার সমেত মৃতদেহ সরাসরি কবর দেয়া হতো, কোথাও মৃতদেহ পুড়িয়ে সেই ছাই কবর দেয়া হতো আবার কোথাও পোড়ানোর পর সেই চিতা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথাও উঠে আসে ৷

সিন্ধু সভ্যতার পরিমাপ পদ্ধতি

ওজন করার নানান সামগ্রী মূলত সিন্ধু সভ্যতাতেই আবিষ্কৃত হয়েছে ৷ ওজনের জন্য নানা ধরনের বাটখারা ব্যবহৃত হতো ৷ ছোট বাটখারা ছিল চারকোণা এবং বড়গুলো গোলাকার৷ তবে তারা দৈর্ঘ্য মাপার জন্য স্কেলের মত লাঠি ব্যবহার করত ৷ তাদের

ওজন ছিল ১৬ ভিত্তিক ৷ যেমন- ১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০, ৬৪০ ৷ কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়েছে ৷

সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক :

সুপ্রাচীন কালে সমসাময়িক বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সিন্ধু উপত্যকার মানুষের যোগাযোগ ছিল৷ মেসোপটেমিয়া, মিশর, তুর্কমেনিয়া, ওমান ও বাহরিনের সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর ও অন্যান্য জিনিস সুমেরীয় অঞ্চলে আবিষ্কৃত হওয়ায় ধারণা করা হয় মেসোপটেমিয়ার সাথে সিন্ধুর হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগ ছিল ৷ সুমেরীয় দলিলপত্রে উল্লেখিত ‘মেলুকা’ অঞ্চলকে ঐতিহাসিকদের অনেকে সিন্ধু উপত্যকা বলে মনে করেন। মিশরের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন ইতিহাস জানা যায় নি ৷ তবে মিশর ও মহেঞ্জোদারোর মৃৎপাত্র ও দুই অঞ্চলের হরফের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়৷ এছাড়া হরপ্পার মতো শস্যাগার দক্ষিণ আফগানিস্তানে এবং খোদাই-করা কার্নেলিয়ান পুঁতি ও হাতির দাঁতের জিনিস বাহরিনেও পাওয়া গিয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শনের মাঝে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন লিপি ও সীলমোহর বেশ উল্লেখযোগ্য ৷

সিন্ধু লিপি

মহেঞ্জোদারোর ভগ্নস্তূপে সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রচলিত প্রায় ৪০০ লিপির নমুনা আবিষ্কৃত হয় ৷ তবে তা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ৷ এটি নিয়েও নানা জনের নানা মত রয়েছে ৷ কেউ বলেন, সিন্ধু লিপির উৎপত্তি সুমেরীয় লিপি থেকে আবার কেউ বলেন মিশরীয় লিপি থেকে ৷ এমনকি এটাও শোনা যায় এটি এলামাইট লিপি থেকে উৎকীর্ণ ৷ সিন্ধু লিপি ডান হতে বাম দিকে এবং পরের লাইনে বাম হতে ডান দিকে লেখা হতো ৷

সীলমোহর

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গুলোর মাঝে অন্যতম হচ্ছে আবিষ্কৃত প্রায় ২৫০০ সীলমোহর ৷ এসব সীলমোহরের অধিকাংশের গায়ে ছোট ছোট লিপি খোদাই করা রয়েছে ৷ অধিকাংশ সীলমোহর নরম পাথরের তৈরি ৷ বিভিন্ন ধরনের সিলমোহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গিয়েছে – প্রাণীর ছবি ও বিবরণ সহ বর্গাকার সিল ও শুধু বিবরণসহ আয়তাকার সিল। প্রথম ধরনের সিলমোহরই বেশি পাওয়া গিয়েছে। ইউনিকর্ন বা একশৃঙ্গ-ঘোড়া সিলমোহরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পশুর ছবি।

সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকলা

শিল্পকলার ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান কম নয় ৷ বৃহৎ স্নানাগার, হল ঘর, প্রাসাদ, দুর্গ, রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকেই তাদের স্থাপত্য শিল্পের নৈপুণ্য সম্পর্কে জানা যায় ৷ এ সভ্যতায় ভাস্কর্য শিল্প ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে ৷ পাথর ও ব্রোঞ্জের প্রচুর ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে ৷ একই সঙ্গে পোড়ামাটির ভাস্কর্য সৃষ্টিতে তারা পারদর্শিতা দেখিয়েছে ৷

তবে সিন্ধু সভ্যতার শিল্পীরা বিশাল ভাস্কর্য নির্মাণে আগ্রহী ছিল না ৷ সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ ভাস্কর্য সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

- নৃত্যরত রমণী

- লাল চুনাপাথরের পুরুষ মূর্তি

- একজন পুরোহিত রাজা বা দেবতা

- অসম্পূর্ণ নৃত্যরত মূর্তি এবং

- পোড়ামাটির পুতুল

হরপ্পায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের কয়েকটি পশু মূর্তি যেমন- মহিষ, হাতি ও গণ্ডারের মূর্তি এ সভ্যতার ভাস্কর্য উৎকর্ষের প্রমাণ দেয় ৷

সিন্ধু সভ্যতার চিত্রকলা

সিন্ধু সভ্যতায় চিত্রকলা ছিল কিনা তা সঠিক জানা না গেলেও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাত্রে প্রচুর চিত্র পাওয়া যায় ৷ চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু দু’ ধরনের ৷ প্রথমত, জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি পাত্রের গায়ে অঙ্কন করত ৷ দ্বিতীয়ত, ফলমূল, পশু-পাখি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির ছবি আঁকত ৷ বেশ কিছু রঙিন পাত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে ৷

সিন্ধু সভ্যতা র কারুশিল্প

সিন্ধু সভ্যতায় কারুশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায় ৷ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার তাঁতিরা বস্ত্র তৈরিতে বেশ পারদর্শী ছিল ৷ মৃৎশিল্পীরা তৈরি করতো মাটির, কাঁচের এবং চীনা মাটির নানা রকমের পাত্র, চমৎকার সব মাটির পুতুল ৷

প্রায়শই মাটির পাত্রে আঁকা হতো নানারকম নকশা। সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি হতো নানা অলঙ্কার। তামা দিয়ে তৈরি হতো কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীর-ধনুক, গুলতি, ঢাল ইত্যাদি নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র। হরপ্পা নগরী খননকালে এসব নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা হয়, নগরীর অনেক অধিবাসীই ছিল জাত শিল্পী ।

সিন্ধু সভ্যতা র পতনের কারণ

১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিন্ধু সভ্যতার প্রধান প্রধান শহরগুলি একে একে গুরুত্ব হারিয়ে জনশূন্য হতে থাকে। লিখিত ঐতিহাসিক দলিলের অভাবে ঠিক কি কারণে এমনটি ঘটেছিল তা জানাটা দুষ্কর বটে ৷ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভেতর সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ হিসেবে মতভেদও রয়েছে বিস্তর ৷

১. পৌর সুবিধা শিথিল

ড. হুইলার এর মতে সিন্ধু সভ্যতার পতনের বেশ আগে থেকেই এর পতনের আভাস পাওয়া গিয়েছে ৷ তিনি পরবর্তীকালের মহেঞ্জোদারো নগরীকে পূর্বের মহেঞ্জোদারোর ‘ছায়ামাত্র’ বলে অভিহিত করেছেন ৷ তাঁর এই মতের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন খ্রিঃ পূঃ ১৭০০ অব্দের মধ্যেই এ সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয় ৷ সিন্ধু সভ্যতার গৌরব নগর পরিকল্পনা ও পৌর ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে ৷ অট্টালিকার বদলে পুরনো ইটের বাড়ি তৈরি হয় ৷ বাড়ি-ঘরগুলো ভাঙতে শুরু করলে এক বিশৃঙ্খল শহরে পরিণত হয় ৷ এর ফলে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল ৷

২. অভ্যন্তরীণ সংকট

বৈদেশিক আক্রমণকে কেউ কেউ এ সভ্যতার পতনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও খনন কাজের ফলে এর অভ্যন্তরীণ সংকট দৃশ্যমান হয় ৷ এক্ষেত্রে কৃষির বিপর্যয়কে অন্যতম অভ্যন্তরীণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ৷ বালুভূমির প্রসার, অপরিকল্পিত বৃক্ষ কর্তনের ফলে কোন কোন অঞ্চল বনশূন্য হয়ে পড়ে ৷ জমিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ঘন ঘন বন্যা, সেচ সংকটে কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ৷ ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে মেসোপটেমিয়ার সাথে বাণিজ্যে ভাটা দেখা দিলে বিভিন্ন নগরের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বেশ প্রভাব পড়ে ৷

৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন

সিন্ধু সভ্যতার শেষ দিকে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ৷ সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলের অনেকাংশ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয় ৷ ড. হুইলার সভ্যতার শুরুতে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও বনাঞ্চলের যে চিত্র তুলে ধরেন তা শেষ দিকে ছিল প্রায় অনুপস্থিত ৷ এতে কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি বন্দর হিসেবে মহেঞ্জোদারো নগরীর গুরুত্ব হ্রাস পায়৷

৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়

বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সিন্ধু সভ্যতার পতনের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে মনে করা হয় ৷ মহেঞ্জোদারো নগরীর কাছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল এবং এর ফলে এ নগরী ধ্বংস হয়েছিল ৷ এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন শহরে ক্রমাগত কয়েকবার বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ এর ফলে শহরগুলো পরিত্যক্ত হয়ে ধীরে ধীরে মাটির নিচে চাপা পড়ে ৷ তবে সিন্ধু নদের বার্ষিক বন্যাকে এ সভ্যতার ধ্বংসের অন্যতম কারণ বলা হলেও তা সব স্থান ও সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল না ৷ যেমন- কালিবঙ্গানে বন্যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ এখানে বন্যার প্রকোপ ছাড়াই শহরটির অবক্ষয় দেখা দেয় ৷

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক বিশেষ করে ড. হুইলার ও পিগট বহিরাগতদের দ্বারা এ সভ্যতা ধ্বংসের কারণকে সমর্থন করেন ৷ মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু কঙ্কাল উদ্ধারের পর এগুলোর কোন কোনটির মাথার খুলিতে ভারি অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন থেকে পাওয়া যায় ৷ এ থেকে অনুমান করা হয় বহিরাগতদের দ্বারা এ সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে৷ তবে কঙ্কালগুলোতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষ করে আর্য, অনার্য ও অন্যান্য জাতির লোকের কঙ্কাল প্রাপ্তি থেকে অনেকে মনে করেন সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের একাধিক বহিরাগত শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছে ৷ নানাজনের নানা মত থাকলেও আর্যদের দিকেই মূলত সন্দেহের তীর তাক করা হয় সিন্ধু সভ্যতার পতনের হোতা হিসেবে ৷

সিন্ধু সভ্যতা ভারত তথা উপমহাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোগ ঘটায় ৷ ১৯২১-১৯২৪ সালে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা ধারণা করতেন যে, বৈদিক অর্থাৎ আর্যদের সময় থেকে ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস শুরু কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, এটি শুধু ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন নয়, বরং মিশর, সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ৷

reputable canadian pharmacy Certified Canadian Pharmacies ed meds online canada

http://canadaph24.pro/# online pharmacy canada

canadian drugs online: trustworthy canadian pharmacy – canadapharmacyonline

http://indiaph24.store/# top online pharmacy india

mexican rx online cheapest mexico drugs mexican drugstore online

https://indiaph24.store/# india online pharmacy

mexican pharmaceuticals online mexico pharmacy buying prescription drugs in mexico

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies: cheapest mexico drugs – п»їbest mexican online pharmacies

https://mexicoph24.life/# mexican mail order pharmacies

world pharmacy india Cheapest online pharmacy reputable indian online pharmacy

http://canadaph24.pro/# online canadian drugstore

mexican drugstore online Online Pharmacies in Mexico pharmacies in mexico that ship to usa

http://mexicoph24.life/# purple pharmacy mexico price list

canadian pharmacy meds Prescription Drugs from Canada reliable canadian pharmacy

https://indiaph24.store/# online shopping pharmacy india

http://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

onlinecanadianpharmacy 24 canadian pharmacies comparison pharmacy wholesalers canada

indianpharmacy com: india pharmacy – pharmacy website india

https://indiaph24.store/# reputable indian online pharmacy

mexican drugstore online mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

http://mexicoph24.life/# pharmacies in mexico that ship to usa

http://indiaph24.store/# cheapest online pharmacy india

canadianpharmacyworld com Licensed Canadian Pharmacy canadian online drugstore

http://mexicoph24.life/# medicine in mexico pharmacies

indian pharmacy paypal: Online medicine order – top 10 pharmacies in india

buying prescription drugs in mexico best online pharmacies in mexico mexican rx online

http://indiaph24.store/# online pharmacy india

https://canadaph24.pro/# ed meds online canada

mexican pharmacy cheapest mexico drugs mexican pharmaceuticals online

http://canadaph24.pro/# best canadian pharmacy

cheap canadian pharmacy online canadian pharmacies canadian pharmacy victoza

http://indiaph24.store/# indian pharmacy online

indian pharmacy indian pharmacy fast delivery indian pharmacy

https://indiaph24.store/# Online medicine home delivery

https://mexicoph24.life/# mexico drug stores pharmacies

canadian valley pharmacy Licensed Canadian Pharmacy canadianpharmacyworld com

http://canadaph24.pro/# ed drugs online from canada

top 10 pharmacies in india Cheapest online pharmacy top 10 online pharmacy in india

http://indiaph24.store/# indian pharmacies safe