প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনলেই পশ্চিম ফ্রন্টের প্রান্তে যুদ্ধরত একটি ভয়ানক রক্তক্ষয়ী ছবি কল্পনায় ভেসে ওঠে। এই পরিস্থিতি যদিও অবশ্য বাস্তবতার কিছুটা রেখা তুলে ধরে। তবে আপনার এই বিষয়টি কি জানা আছে যে, যুদ্ধের পরিধি চায়না পর্যন্তও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার চাকুরীজীবীরাও নেমেছিলেন যুদ্ধে? এরকম আরও অনেক তথ্য রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে। চলুন জেনে যাক সেসব তথ্য।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে হওয়া একটি বিস্ফোরণের শব্দ লন্ডনে শুনা গিয়েছিল

কাদা ও খাঁজে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিলো, তখন সৈন্যদের পায়ের নিচে চলছিলো ভিন্ন এক যুদ্ধ। একদল খনি শ্রমিক শত্রুদের খাইয়ের নিচে খনি স্থাপন এবং বিস্ফোরণের জন্য পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে মাটির নিচে ১০০ ফিট পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করেন। তাদের সবচাইতে বড় সাফল্য ছিলো বেলজিয়ামের মেসিনস রিজে, যেখানে চার লক্ষ আট হাজার দুইশত তেত্রিশ কেজিরও বেশি লম্বা বিস্ফোরকগুলি ১৯টি ভূগর্ভস্থ টানলে বিস্ফোরিত হয়। জার্মান ফ্রন্ট লাইনের বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডোয়িং সেন্টে বসে ১৪০ মাইল দূরত্ব থেকে বিস্ফোরণ শুনতে পেয়েছিলেন।

Source: postalmuseum.si.edu

প্রতি সপ্তাহে ফ্রন্টে ১২ মিলিয়ন চিঠি পাঠানো হতো

খুবই আশ্চর্যজনকভাবে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সের ফ্রন্টে একটি চিঠি পৌঁছাতে মাত্র দুই দিন সময় লেগেছিল। সীমান্তে জাহাজ ভিড়ানোর আগে যাত্রাটি শুরু হয় রিজেন্ট পার্কের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাজানো ডিপো থেকে। যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুই মিলিয়ন চিঠি এবং ১১৪ মিলিয়ন পার্সেল পাঠানো হয়।

যুদ্ধ দিনের কাজে অনেক নারীর ত্বক হলুদ বর্ণ ধারণ করে

যখন পুরুষদের একটি প্রজন্ম যুদ্ধে যোগদানের জন্য চলে যায় তখন দশ লক্ষের বেশি নারীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের জায়গা করে নেয়। সেই নারীরা কাজ করতেন দীর্ঘ সময় ধরে। তাও আবার প্রয়াসই সেই কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি থাকতো বেহাল দশায়। আর সেই সাথে বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি তো আছেই! তথাকথিত ‘ক্যানারি’রা ছিলেন সেসকল নারী যারা টিএনটিতে (এক ধরনের বিস্ফোরক উপাদান বা রাসায়নিক যৌগ) কাজ করতেন। যার কারণে তারা বিষাক্ত জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে যেতেন এবং তাদের ত্বক হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যেতো।

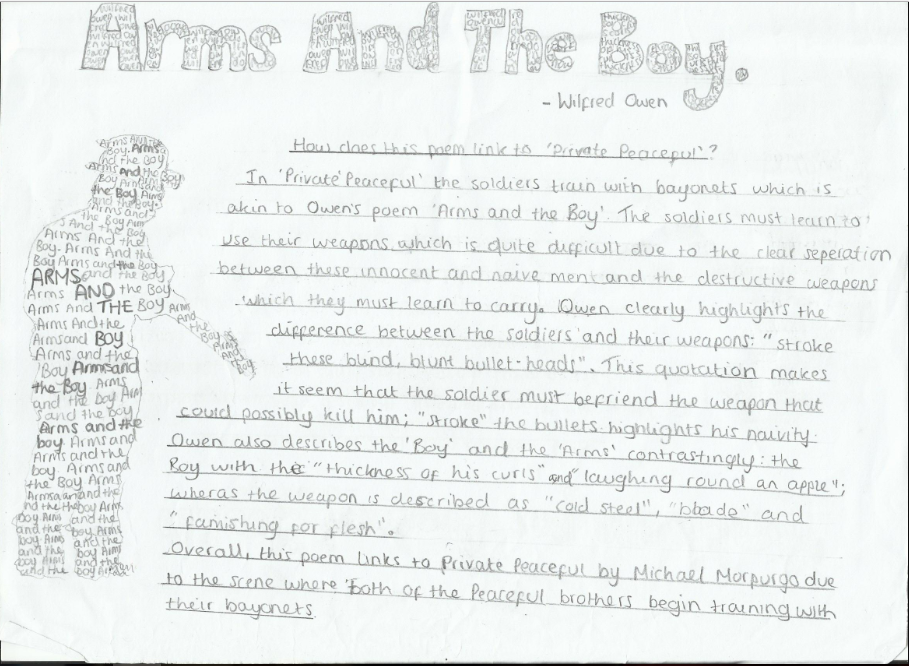

উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধের শেষে অপরিচিত ছিলেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যত জন সুপরিচিত কবি ছিলেন, তাদের মধ্যে উইলফ্রেড ওয়েন অন্যতম। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ আগে যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান, তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ছিলেন। সেসময়ে যুদ্ধের প্রতি তার সমবেদনা ও ভয়াবহতার দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের মধ্যেই ছিল। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এটি সম্ভব হয়নি। কারণ একটি সাহিত্যিক অভিজাত এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে নির্ধারণ করেছিলো যে, তা তাদের নিজস্ব যুদ্ধ বিরোধী অনুভূতির সাথে একই সুরে বেজে উঠেছিলো। যার ফলে যুদ্ধের দুটি মূল কাব্য গ্রন্থের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তা ব্যাপকভাবে উইলফ্রেড ওয়েনকে উপস্থাপন করেছিলো।

সর্ব কনিষ্ঠ ব্রিটিশ সৈনিকটির বয়স ছিল ১২ বছর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সিডনি লুইস যখন মাত্র বারো বছর বয়সী ছিলেন, তখন তিনি তার বয়স লুকানোর জন্য মিথ্যা বলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। লুইস ছিলেন সেসব নাবালক ছেলেদের মধ্যে একজন যারা ব্যাকুল হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নাম লিখেছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত তাদের প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিরূপদের পাশাপাশি লড়াই এর মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রেই সেই যাত্রা শেষ করেন। তবে তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ দেশপ্রেমের তাড়নায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু বাকিদের জন্য তা ছিল প্রেমময় জীবন অব্যাহতি দেয়ার মতোই।

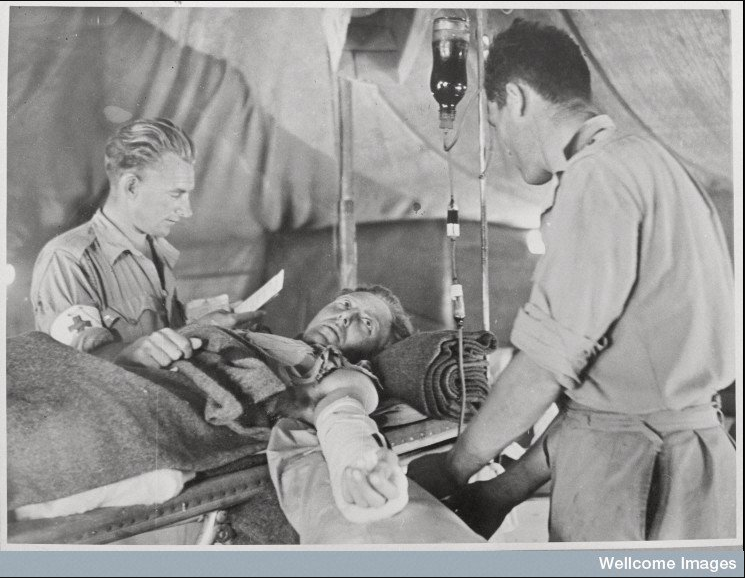

ব্লাড ব্যাংকের বিষয়টি বিকশিত হয়েছিলো

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নিয়মিত রক্তদানের ব্যবস্থা করেন। একজন থেকে আরেক জনের শরীরে সরাসরি রক্তদান কর্মসূচী চলতো। ক্যাপ্টেন অসওয়াল্ড রবার্টসন নামে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ১৯১৭ সালে পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর জন্য ব্যবহার করেছিলেন সোডিয়াম সিট্রেট যাতে করে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করা যায় এবং তা যেন পরবর্তীতে ব্যবহারের অযোগ্য না হয়ে যায়। ২৮ ঘণ্টার জন্য রক্ত বরফে রাখা হতো। পরবর্তীতে তা দুর্ঘটনা কবলিত ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থাৎ জীবন রক্ষার অস্ত্রোপচারে ব্যবহার করা হতো।

Source: Twitter

যুদ্ধের জাহাজগুলোকে দৃষ্টিগোচর করার জন্য রঙিন করা হতো

শত্রুদের বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা করে সেনাবাহিনীদের জিনিসপত্র এবং খাবার যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোটা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। রাজকীয় নৌবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক এবং শিল্পী নর্মান উইলকিনসন জোরালো আকৃতি প্রবল বৈপরীত্যের রঙে জাহাজগুলোকে রাঙানোর ধারণাটি নিয়ে আসেন। সাধারণ ছদ্মবেশের একেবারে বিপরীতের এই ঝলসানো ছদ্মবেশটি লুকিয়ে থাকার বদলে শত্রুদের এলোমেলো করে দিতো।

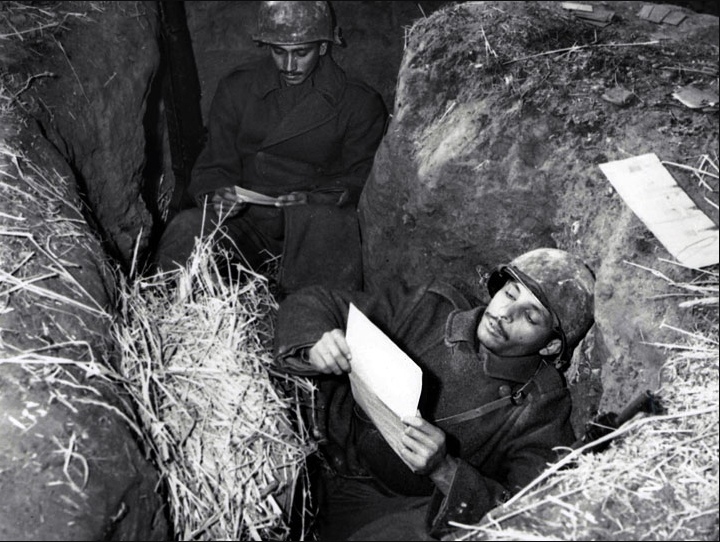

যুদ্ধক্ষেত্রের খাইয়ে থাকা সৈন্যদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই বেঁচে থাকতেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তার ক্ষেত্রে মহড়ায় থাকার বিষয়টি খুব বিরল ছিল। তারা ক্রমাগত যুদ্ধক্ষেত্রের খাঁজগুলোর একটি থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হতো, অর্থাৎ তাদের প্রায়ই শত্রুর আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। সেসময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল একঘেয়েমি জীবন এবং নিত্য সব কার্যক্রম।

Source: 100minciu.wordpress.com

প্ল্যাস্টিক সার্জারি আবিষ্কারের বিষয়টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই উদ্ঘাটিত হয়েছিল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলেটের চাইতে শার্পনেল (বিস্ফোরণের কারণে হওয়া বোমা বা খোলের টুকরো) এর কারণেই মুখমণ্ডলের ক্ষত বেশি হতো। শার্পনেলের মোড়ানো ভাঙা টুকরোগুলোর জন্য পুরো চেহারাই বদলে যেতো। হ্যারল্ড গিলিস নামের সেনাবাহিনীর একজন শল্যচিকিৎসক এই ক্ষতগুলো দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি হতাহতদের সাহায্যের জন্য মুখের অবয়ব পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার কৌশল উদ্ভাবনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেন।

Source: dieneuesparta.wordpress.com

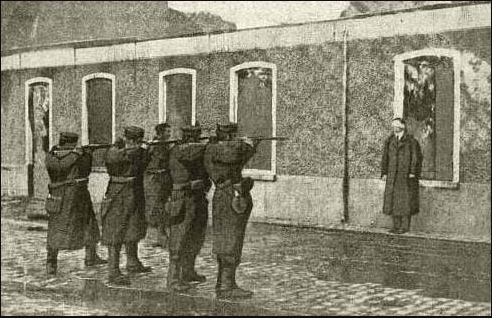

সাংবাদিকরা মৃত্যুদণ্ডের শিকার হয়েছিলেন

যুদ্ধের বাস্তবতা নিয়ে সংবাদ প্রচার করার জন্য সাংবাদিকদের মুষ্টিমেয় একটি দলকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিলো। যেহেতু সরকার যুদ্ধের শুরুতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলো, তাই সেখান থেকে সংবাদ প্রচার করার বিষয়টি সাংবাদিকদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিষয়ক কোন সবাদ প্রচারের বিষয়টি নির্ভর করতো যুদ্ধ অফিসের মতামত অনুযায়ী, অর্থাৎ শত্রুদের সাহায্যার্থে। আর সাংবাদিকরা যদি এর বিপরীতে কিছু করতো তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হতে হতো।

lamisil online buy – terbinafine online buy buy generic griseofulvin over the counter

glucophage 500mg generic – order januvia 100 mg online cost precose