মানুষের মনের মত জটিল বোধহয় পৃথিবীর বুকে আর কিছু নেই। সেই জটিলতার গহীনেই জন্ম নেয় অসম্ভব স্বপ্নের মায়াজাল যেখানে কিনা আমি পৃথিবীর কিছুকে বাঁধা মানিনা বলে সবকিছুকে উপেক্ষা করার স্বপ্ন দেখতে বসে। তবে নদীর বুকে মাছের স্বপ্ন যেমন আটকে পড়ে ঠিক তেমনি আমাদের আকাশের বুকে উড়তে থাকা স্বপ্নগুলোও জালে আটকা পড়ে যায়। এমনই এক গল্প নিয়ে আমাদের গল্পের মায়াজাল – “স্বপ্নজাল“।

সিনেমার শুরুটা হয় সিঁদুর শাখা পড়া জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা পরীমণি ওরফে শুভ্রার দীর্ঘশ্বাসের চাহনি দিয়ে। সেই দীর্ঘশ্বাসের অতলে কি আছে তা জানতেই মনের ভেতর আনচান করে উঠে।

চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীর তীরবর্তী একটি এলাকায় কাহিনীর প্রেক্ষাপট। ইলিশকে কেন্দ্র করেই এখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা। অধিকাংশ মফস্বল শহরের মত এখানেও বরফকল অয়েলমিল চালের মিলের ব্যবসায় একটু সচ্ছল লোকেদের সম্বল। তাদের মাঝে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি চলে সম্মান আর মর্যাদার জন্য স্নায়ুযুদ্ধ।

৯০ এর দশকে আমার জন্ম বলে তখনকার প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু জানি তা টেলিভিশন আর সিনেমার কল্যাণে। আবারও এই সিনেমায় তা উঠে আসল আবারও। এখনকার ফেসবুক, হোয়াটসএপ আর ইন্সটাগ্রামের যুগের মত যুগেও গিয়াস উদ্দিন সেলিম দেখাতে চেয়েছিলেন ল্যান্ডফোনের দিনগুলোতে ল্যান্ডফোন আর চিঠির সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রেম। ল্যান্ডফোনে “অপুদা কইরে” বলে শুভ্রার সেই জানতে চাওয়া ট্রেইলারেই দেখা গেছে। আর সিনেমায় চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে অপু আর শুভ্রা দুজনকেই। পোস্টম্যানকে শুভ্রার কাছে মেঘদূতের মতই মনে হত কারণ আরেকদেশ থেকে প্রেমের আবাহন তো মেঘদূতই আনতে পারে। অন্যদিকে সারাদিন পোস্ট অফিসের বাইরে প্রতিদিন অপেক্ষা করা অপুও প্রেমের অপেক্ষার সার্থক চিত্রায়ন। যুক্তিবুদ্ধি চিন্তা না করে আগরতলা যাওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম অথবা দেখা করা সবকিছুতেই এক নিখাদ প্রেমের গল্প ছিল।

অপু আর শুভ্রার প্রেম দেখলে অনেকের মনেই হবে তার প্রথম প্রেমের কথা। তখন প্রেমে কি পাব কি পাব না অথবা ভবিষ্যৎ কি হবে এত কিছুর চিন্তা থাকেনা। মনে শুধুই থাকে আমার প্রিয়জনের মুখ আর বুকে অফুরন্ত ভালবাসা। অপু রহমান আর শুভ্রা সাহার গল্পটা ঠিক এমনই।

একদিকে যেমন বাবার বকুনির ভয়ে শুভ্রার বাসার সামনে থেকে দৌড় কিংবা লুকিয়ে লুকিয়ে শুভ্রাকে ফোন করা সবটুকুই নিটোল প্রেমের মত চলেছে অন্যদিকে আমাদের গ্রামীণ জীবনের চিরাচরিত কূটচাল আর প্রতারণা দেখা গেছে সিনেমার শুরু থেকেই।

প্রতারণার পরিণতিটা এত ভালভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যে কিছুক্ষণ পর পর ফজলুর রহমান বাবুকে দেখে ঘৃণার চেয়ে তার দুর্দশা দেখে দর্শক বরং আপনমনেই হেসে উঠবে।

“অপু নাকি! বাপে কই?’” অথবা “আপনে আমার আব্বা!” এরকম ডায়লগ দিয়ে প্রতিনিয়তই দর্শক বিনোদিত হয়েছে। যা কিনা নন-কমার্শিয়াল মুভির দর্শকদের সূক্ষ্ম বিনোদনের জন্য দরকার ছিল।

শুধু যে বিনোদন ছিল তাই না কলকাতায় বাড়িওয়ালা দাদার মত সুযোগসন্ধানী লোক যারা বিপদে পেলে নারীকে ব্যবহার করতে চায় তাও দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে অপারাধের শাস্তি একদিন পেতেই হবে।

অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে অপুর সহযোগিতায় শুভ্রা যুদ্ধ চালিয়েছে। শুধু পারেনি সামাজিকতার খাতিরে করা তার শেষ যুদ্ধটুকু। শেষে যার আকুতি ছিল আমায় ক্ষমা করে দিও অপু, আমি পারলামনা।

এবার আসি অভিনয়ে-

প্রতারণার বাহক হিসাবে ছিল ফজলুর রহমান বাবু আর তার চেলা ইরেশ যাকের। এই সিনেমার ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ফজলুর রহমান বাবুকে ধরলে অত্যুক্তি করা হবেনা। তাকে পাল্লা দেওয়ার মত আর কোন অভিনয়শিল্পী এই সিনেমায় ছিলনা। কি অসাধারণ অভিনয়!

মনপুরা থেকে অজ্ঞাতনামা, হালদা হয়ে এবারের স্বপ্নজাল। প্রতিটাতেই অসম্ভব সুন্দর অভিনয় করেছেন। হোক সেটা পজিটিভ, নেগেটিভ কিংবা যে কোন চরিত্র। তার সাথে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছে ইরেশ যাকের।

পরীমণির অভিনয়ের জন্য আসলে টুপিখোলা অভিনন্দন। পরীমণির আগের যে কন ছবি দেখলে তাকে যেমনটা ভেবেছিলো সবাই তাদেরকে এই সিনেমাতে সে প্রমাণ করল সে শুধু নায়িকাই নয় অভিনেত্রী হওয়ার যোগ্যতাই রাখে। শুভ্রা চরিত্রের জন্য তার চেয়ে ভাল এই মুহূর্তে আর কাউকে মাথায় নেওয়া যাচ্ছেনা। সেটা শুভ্রা কিংবা রক্তকরবীর নন্দিনী সব জায়গাতেই অনবদ্য ছিল তার অভিনয়। ফজলুর রহমান বাবুর পর যদি এই সিনেমায় কারো কথা বলতে হবে তা হবে অবশ্যই পরীমণি।

নবাগত ইয়েশ রোহানও সুন্দর সাবলীল অভিনয় করেছে। নায়ক মানে যে সবকিছুতেই ওস্তাদ। কিন্তু বাবার ভয়ে ভীতু এক নায়ক একদমই অন্যরকম মনে হয়েছে। তবে সিনেমার শেষে তার জন্য আপনার অনুভূতিটাই অন্যরকম হয়ে যাবে তার জন্য।

প্রত্যেকটা চরিত্রের অভিনয়ই ভাল ছিল। কারও খুত ধরার মত জায়গাগুলো ছিল খুব কম। বিশেষ করে বলতে গেলে আইনজীবী, অপুর মাকে ভাল লাগছিল বেশ।

ছবির মেকিং এর দিকে যাই এবার-

সিনেমার গানগুলো ছিল অনবদ্য। তবে এমন করে এমন করে বলছি এবং সিনেমার শেষের একটি গান ছিল অসাধারণ। বাকি দুটো গানও ছিল সুন্দর।

প্রায় নয় বছর পর গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালনায়। এই একটি নামই হলে যাবার জন্য যথেষ্ট। মনপুরা দিয়ে যার শুরু তার কাছে প্রত্যাশাটা একটু বেশীই থাকে। আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে সেই প্রত্যাশাটা উনি ভালভাবেই পূরণ করেছেন। মনপুরার চেয়ে স্বপ্নজাল ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে আগের ছবির চেয়ে এই ছবিতে আরো ভাল মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তার কাছ থেকে আমাদের সবার প্রত্যাশা নিয়মিত ছবি পরিচালনা।

ছবির সিনেমাটোগ্রাফির জন্য খসরু সাহেবকে হাততালি দিতেই হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আরও ভাল হতে পারত।

মুভির ভাল দিক বাদ দিয়ে খারাপ দিক বলতে গেলে মাঝে মাঝে একটু ধীরগতির ছিল। খুব অল্প কিছু জায়গায় খাপছাড়া লেগেছে। আরেকটু টাইট করা যেত এই চিত্রনাট্যটি। তবে তা ভালর বন্যায় হারিয়ে গেছে।

একদম শেষে বলতে চাই কয়েকটা দৃশ্যের কথা। শুভ্রার ছোটভাই যখন দেশত্যাগ করছিল তখন তার বন্ধুর কাছে তার একটি পোষা পাখির খাঁচা গচ্ছিত রেখেছিল। আবার দেশে দিরে আসার সময় বন্ধুটি সেই খাঁচাটি ফেরত দিয়েছিল।

হুট করে নদীর বুকে লঞ্চ ঢোকার দৃশ্য অথবা লঞ্চে উঠে অপুর কলকাতা যাওয়ার সময় অপু আর শুভ্রার চাহনি কিংবা ঢাকায় যাওয়ার সময় লঞ্চ থেকে অপুর দৌড় এসব অনেক দৃশ্যই চোখে পড়ার মত ছিল।

এটা শুধু একটা প্রেমের গল্প বললে ভুল হবে। লোভ, লালসা, হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মায়া, নিখাদ দায়িত্ববোধ আর রূঢ় বাস্তবতা – সবকিছুর দায় নিয়ে এক সুতোয় বেধে হল স্বপ্নজাল। এটি হয়ে থাকবে বাংলা সিনেমার জন্য এক সম্পদ। এই ছবি না দেখে থাকলে আপনার জন্য তা হবে হতাশার।

শিস দিয়ে ওঠার মত জায়গা যেমন আছে তেমনি আছে চোখের জল ফেলার মত আবেগপ্রবণ দৃশ্যই। সিনেমা হলে মহিলা দর্শকদের উপস্থিতিই বলে দিচ্ছিল যে গিয়াস উদ্দিন সেলিমের প্রতি তাদের রয়েছে আস্থা। সেই আস্থাটা এসেছে মনপুরা থেকেই। জয় হোক বাংলা চলচ্চিত্রের।

অনেক কথা তো হল, বাকিটুক রইল সিনেমায় দেখার জন্য। সিনেমা দেখে এসে না হয় বিচার করবেন কেন টাইটেল দিলাম ডাকাতিয়া নদীর বুকে দীর্ঘশ্বাস।

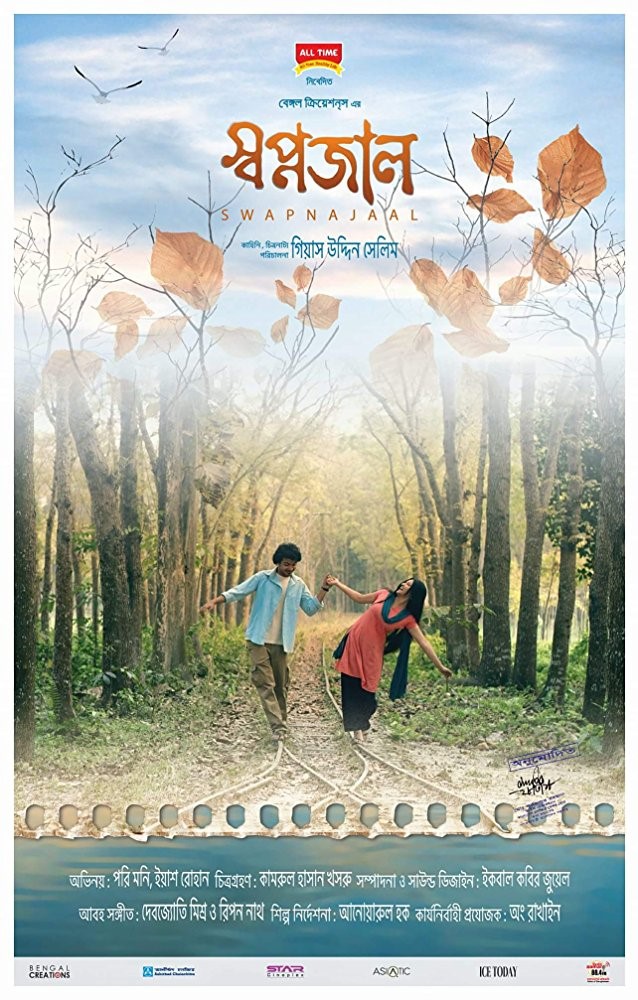

- এইখানে ব্যবহৃত ছবিগুলো স্বপ্নজাল ছবির অফসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে