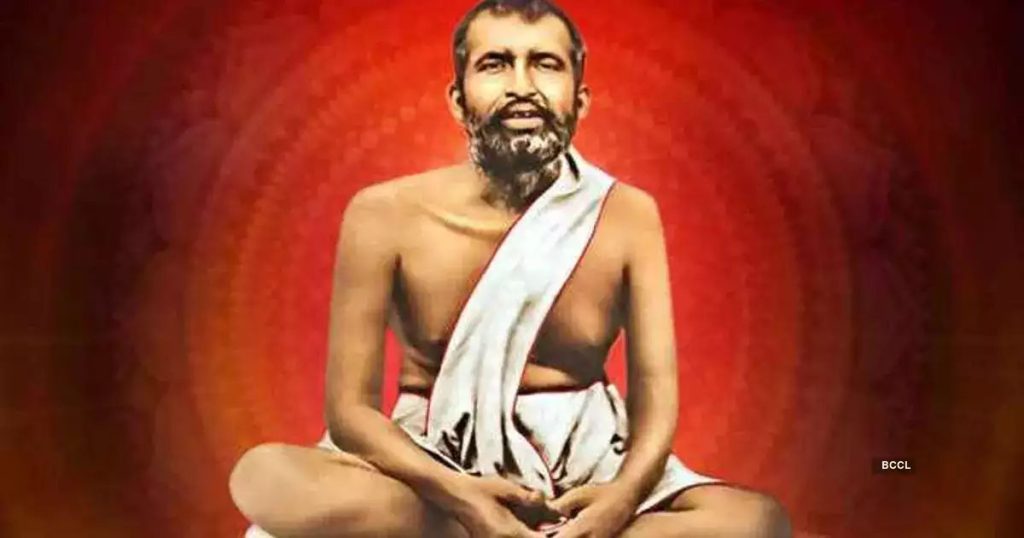

ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ। আর কলিতে তিনি রামকৃষ্ণ। কামারপুকুরে ১৮৩৬ সালে জন্ম নেয়া গদাধরকে কেন্দ্র করে এ কথা বলেছিলেন তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী। আবার কখনো নিজেকে শচী মা আর গদাইকে কলিযুগের গোরচাঁদ রূপে সম্বোধন করেছেন।

রাসমণির জামাতা কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মথুরামোহনের সামনে যখন সেকালের বিশিষ্ট ধর্মবেত্তারা ঠাকুরের অবতারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেসব প্রশ্নের জবাব তুলে ধরতেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী সেদিন এ কথা বলেছিলেন। ভদ্র, কিন্তু সাড়ম্বর। যেন মহাযুগের মহাচৈতন্যের উদয় হয়েছে এই ঘোর কলিযুগে। পাপে, বিনাশে, আহাজারিতে নিমগ্ন মানব জাতিকে আশার পথ দেখাতে এসেছেন যিনি। সেই রামকৃষ্ণ, যিনি বলেছেন, গেরুয়া সাজের জন্য নয়, কাজের জন্য। জীবনসায়াহ্নে মা সারদাকে বলে গেছেন, আঁধারে নর্দমার পোকার মতো কিলবিল করছে যারা, তুমি মা যশোদা হয়ে তাদের কোলে তুলে নিও। তাদের শুদ্ধ কোরো। উনবিংশ শতাব্দির নবজাগরণের আধ্যাত্মিক পুরোধা এই ঠাকুর জানতেন, আণবিকতা শেষ করবে মানবিকতাকে। উচ্ছৃঙ্খলা শেষ করবে স্বাধীনতাকে। মানুষের মন আরো উন্মাদ হবে। ভোগের নৃত্যে দুর্ভোগের চিতা তৈরি হবে। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পঞ্চপাণ্ডবকে কলিযুগের কিছু নিদর্শন বলেছেন, ঠিক তেমনই নরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য শিষ্যদেরও তিনি শেখালেন কলিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কীভাবে মানব হিতৈষী হতে হয়। মন্ত্র দিলেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার। গুরুর এই কথা মেনে বিবেকানন্দ পাড়ি জমালেন যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে। ১৮৯৩ সালে তিনি শোনালেন সব ধর্ম ছাপিয়ে মানব ধর্মের বাণী।

অবশ্য নিজের অবতারত্ব নিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকতে চেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। পেরেছিলেনও তাই। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখনই তাকে অবতার বলতেন, তখনই তিনি ক্ষেপে যেতেন। নিজেকে কখনোই অবতার বলে পরিচয় দিতে চাননি গদাধর। তবে দেহত্যাগের আগে ভক্তদের ঠিকই তার অবতারত্বের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। যেমন দেখিয়েছিলেন নরেনকে। আগেই বলেছিলেন, ‘যেদিন যাবো, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাবো।’ কথা রেখেছেন রামকৃষ্ণ। তাই নরেন ঠাকুরের মধ্যে একই সঙ্গে দেখেছেন রাম এবং কৃষ্ণকে। ঠিক একইভাবে রাসমণির জামাতা মথুরামোহনকে নিজের অবতারত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ভিন্ন আঙ্গিকে- মথুরবাবুকে তিনি ধরা দিয়েছিলেন কালী এবং কৃষ্ণের সমন্বিত রূপে।

১৮৮৬ সালের ২৬ আগস্ট প্রয়াত হন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। তার প্রয়াণের পর তার গৃহী শিষ্য ও ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে তার অস্থিকলস এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু সুরেন্দ্র্যনাথ মিত্রকে ঠাকুর স্বপ্নাদেশ দেয়ার পর অবসান হলো সেই বিবাদের। ঠাকুর যেন দৈব বাণী দিলেন অভয় রূপে। সুরেনকে আদেশ দিলেন, যেভাবে ঠাকুরের রসদ যুগিয়েছিলেন, সেভাবেই এবার ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদেরও রসদ যোগাতে হবে। তাই করলেন সুরেন মিত্তির। বরাহনগরের পোড়োবাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করলেন ত্যাগী শিষ্যরা। কিন্তু কলি যুগে সন্ন্যাস গ্রহণকে কেউ ভালো চোখে দেখবে, এটা আশা করা নিতান্তই বোকামি। তাদের নিয়ে বাইরে নানা কথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। অনেকে আবার তাদের খেপাতো, বিদ্রুপ করতো। অনেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বলে হাঁসের স্বর নকল করে ‘প্যাক প্যাক- প্যাক প্যাক’ ডেকে নাজেহাল করতো ঠাকুরের শিষ্যদের। কিন্তু ত্যাগী শিষ্যরা এসব কথায় বিচলিত হতেন না। ঠাকুরের উপদেশ অনুযায়ী লোকের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ধ্যান, জপ, মন্ত্র ও পুঁথি পাঠে মনোযোগ রাখতেন। তাদের সাধনা ছিল ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া। আরতি ছিল শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বাছবিচার করতেন না তারা।

রামকৃষ্ণের দর্শন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দসহ সংঘের শিষ্যরা শিক্ষা নিয়েছেন, দীক্ষা নিয়েছেন এবং অহিংসার পথ খুঁজে নিতে ব্রতী হয়েছেন। ঠাকুরের লোকহিতকর শিক্ষা হলো, ‘আমি হচ্ছে দুই প্রকার। একটা কাঁচা আমি, আরেকটা পাকা আমি। কাঁচা আমি হলো আমি তার ছেলে, আমি তার স্বামী ইত্যাদি। আর পাকা আমি হলো আমি তারই দাস। ভগবানের দাস। এই হলো চূড়ান্ত আমি।’

ঠাকুরের অমিয় বাণী- ‘জীবন, মরণ সব তার পায়ে বাঁধা আছে, যখন তার পা থেকে সব খুলে ফেলা হবে- তখনই তোদের আমিত্বটা যাবে।’ প্রয়াণের আগে ঠাকুর ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি গৃহী শিষ্যদের কাছে হলেন কৃপাকল্পতরু। কাউকে না জানিয়ে, এমনকি সারদাকেও না, নিঃশব্দে অসুস্থ, অথচ নীরোগ শরীর নিয়ে এলেন বাইরে। ভক্তদের ধরা দিলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন- ‘তোদের কোথাও যেতে হবে না। যা আছে সেথায়, তাই আছে হেথায়। আমি তোদের জন্য ষোল আনা করে গেলাম। তোরা এক পয়সা করিস, তাতেই হবে।’

ঠাকুরের অন্তিম সময়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন, ‘এখন আমি কি করবো?’ উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, ‘তুমি ওই থিয়েটারই করো। ওতে লোকশিক্ষে হয়।’ ঠাকুরের সঙ্গে শেষ কথা অনুযায়ী ‘লোকশিক্ষার’ এই কাজই সুনিপুণভাবে সমাধা করেন গিরিশ ঘোষ (জিসি)। ঠাকুর গৃহী শিষ্যদের মধ্যে এই গিরিশচন্দ্র ঘোষকেই গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, গৃহী হয়েও মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী থাকুক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কেননা ঠাকুর বলতেন, গেরুয়া শুধু সাজের জন্য নয়, কাজের জন্য। অর্থাৎ বহুদূর অরণ্যে তপস্যা করে ভগবানকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই গৃহী অবস্থায়ও ভগবানকে পাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে (যার পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করা কেশবচন্দ্র সেনসহ আরও অনেকেই অবতার বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু এসব প্রচারে রামকৃষ্ণ কেবল ভর্ৎসনা ছাড়া আর কিছুই দেননি। কারণ ঠাকুরকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছেন তারই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীম কথিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণকথামৃত;

২. স্বামী সারদানন্দ, রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ;

৩. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস;

৪. ওয়াল্টার জি নিভেল, বার্ড ওয়েল এল স্মিথ, দ্য ট্রান্সফর্মেশন অব রামকৃষ্ণ (১৯৭৬);

৫. হিন্দুইজম: নিউ এসেজ ইন দ্য হিস্টোরি অব রিলিজিওন্স (পৃষ্ঠা: ৬১);

৬. অমিয় সেন, অ্যানাটোমি অব আ টেক্সট, থ্রি-এসেজ শ্রীরামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ টাইমস (পৃষ্ঠা: ৩০-৩২) (২০০৩);

৭. ড. জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ইমপ্যাক্ট অন কনটেম্পরারি ইন্ডিয়ান সোসাইটি (মে, ২০০৪);

৮. উইলিয়াম থিওডোর দেব্রি ও আইন্সিল থমাস এম্ব্রি (১৯৮৮);

৯. স্টিফেন এন হেই, ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন: ফ্রম দ্য বিগিনিং অব ১৮০০;

১০. জেফ্রি ক্রিপাল, কালিস চাইল্ড (১ অক্টোবর ১৯৯৮);

১১. নরসিংহ পি. সিল, রামকৃষ্ণ রিভিজিটেড (২৮ মে ১৯৯৮);

১২. কৃপাময় ঠাকুরের অন্তিম লীলা;

১৩. ধর্মকথা শোনার ছলে ঠাকুরের ছবি তুললেন নরেন।